ダリ展 [展覧会(西洋画)]

12日(月)で終わりの「ダリ展」(国立新美術館)、とても良かったです。

10年ぶりの回顧展なので、作品数も200近くと見応えがあります。

今まで、いろいろな所で見る機会が多かったダリの作品。シュールなものに驚き、笑う

ことはあっても、そのメッセージを解いてみようとまでは至らなかった。けれども、NHKの

「日曜美術館」で紹介されたダリの絵は、ブルーとベージュの色合いが綺麗で、シュールな絵

も説明をされると納得がいった。メッセージは謎解きと同じで面白そう。俄然、見たくなり、

友達を誘って出かけた。

回顧展なので、展示は年代順。

(1)

1904年、スペインのカタルーニャ地方の裕福な家に生まれたダリは、少年時代から絵画の

才能は抜きんでていた。

初期の作品、20才前のものは、セザンヌっぽい山、スーラっぽい景色、俯瞰的な視点の

「チェリスト」、イラスト的なポスターなど、多種多様な作風で面白い。

その中で、フォーブの強烈な色彩の絵に目が行った。

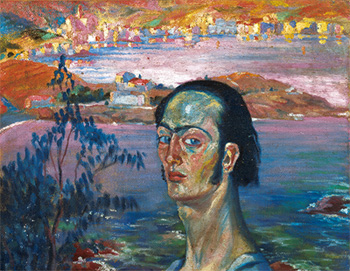

しかも落武者がぬっと顔を出し、こちらを見ている。タイトルは、なんと、、、

「ラファエロ風の首をした自画像」1921年

ラファエロ風の首、、、ラファエロの「自画像」、向きは逆だけど、首が目立っている、でも、こんな

ろくろ首ではない。背景のカダケスの山の上に沈む夕日の強烈な色合いが画布全体を覆う。

(2)

マドリードの王立アカデミーに入学したダリは、後に映画監督になるルイス・ブニュエルや詩人の

ガルシア・ロルカと出会い、刺激を受ける。

映画「アンダルシアの犬」で有名なブニュエルだが、この映画はダリとの共同制作だったので、

映画も会場で上映されていた。

ダリの描いたブニュエルの肖像画(1924年)もあった。

古典的な画風だが、顔の頬のあたりに当時の流行キュビズムが取り入れられていた。

キュビズム的なものは、静物画にも取り入れられ、木のおもちゃのような「スイカ」が面白かった。

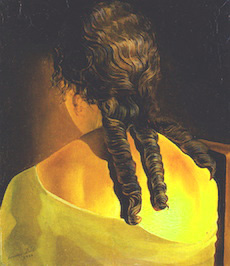

ダリの写実能力はすばらしい。一本、一本描いてるのかと思えるほどの髪の毛の表現と光の扱い方

がいいなと思ったのがこれ。モデルは妹。

「少女の後ろ姿」1926年

(3)

ダリはパリに出かけ、多くの芸術家たちと交流をする。

そして、後に妻となるガラと出会う。ガラはダリのミューズとしてダリのシュルレアリストとしての

才能を開花させた。

「カダケスの4人の漁師の妻たち、あるいは太陽」 1928年頃(絵の写真なし)

は、ミロふうの絵。「赤い色が妻ね、3人しかいないけど、4人めは黒? これ、舟よね」

なんて謎解きの会話をしながら見た。

「速度の感覚」1931年(写真なし)

なぜ、速度?と思ったが、時計があるからなのだろう。

以下は、私達に馴染み深いダリワールド。

タイトルから謎解きをしたり、説明を読んだり。

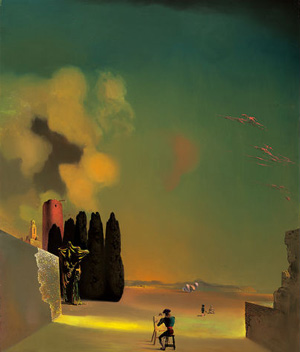

「謎めいた要素のある風景」 1934年

見渡す限りの砂漠。左手に赤い塔と糸杉。糸杉はダリの作品にしばしば登場。

空のブルーと地面のベージュ、黄色の対比が美しい。真ん中でにぽつんと、キャンバスに向かう男。

説明によると、この男はフェルメールなんですって。たしかにフェルメールの「絵画芸術」の人と同じ姿。

でも、ダリの人物は極端にウェストが細い。

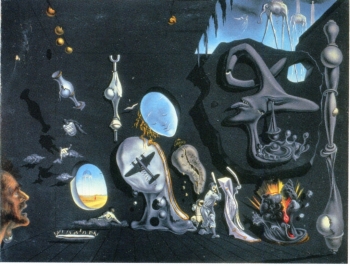

「奇妙なものたち」1935年

ダリの絵では同じモチーフが、ここ、そこに登場する。

右端のひしゃげられた時計。中央奥のピアノ。グレーの人が座ってるソファー。

このソファーは、後の絵では、人がいなくなり痕跡だけになる。

ここは海の岩場のようだが、女性の役割は?

(4)

第二次世界大戦が勃発すると、ダリはアメリカに亡命した。

ヒッチコックの映画にも参加、「不思議の国のアリス」の挿絵を描いたり、舞台美術や衣装、

宝飾の仕事なども手がけた。

横浜美術館の常設展示で見たことがある「幻想的風景 暁」(ヘレナ・ルビンスタインの

ための壁面装飾)はとても大きな壁画なので、目立っていた。

(5)

日本への原爆投下に衝撃を受けたダリは、原子力の知見と神秘主義を結びつけた

絵画を制作しようとした。

「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌 1945年

中央にある首を傾げた女性の顔の中には爆撃機が描かれている。爆弾機の周りに炎と煙が

あがっているのは爆弾がさく裂?女性の横には、野球のバッターボックスに立つ男。左端には

口を開けて、この光景を見ている男。青空は割れ目から見えるだけ。ここは洞窟でしょうか?

「ビキニの3つのスフィンクス」1947年(写真なし)

マグリットを連想する絵。

(6)

アメリカから戻ったダリ夫妻は、バルセロナの北にある地中海沿いの港町ポルト・リガトに

居を構えた。妻ガラをモデルに描いた「ポルト・リガトの聖母」1950年

ピエロ・デッラ・フランチェスカの「天使と六聖人と聖母子」をもとにした絵なので、

ルネサンスふうの絵。厳粛な雰囲気もあるが、よく見ると笑える。マリアの膝の上にいるキリストの

胸の部分にある額に入った絵はパンが描かれている。

建物が分割されているのは、原子核の構造を表しているからとのことで、ポルト・リガトの海

と海にいる生物が配置されている。祭壇の左下にサイがいるのが謎。

かなり大きな絵。

「ラファエロの聖母の最高速度」1954年

よく見ると中央にラファエロの聖母像の目のあたりが見える。

聖母像が、核分裂するように多数の球体に規則的に分解されていく。

背景は、ポルト・リガトの海。

(7)

ダリは晩年は、シュルレアリスムと決別し、カトリックへの信仰を深める。

古典絵画に回帰し、少年時代に美術館で見た「テトゥアンの大会戦」の絵をダリふうに仕上げた。

横4m、縦3mという大きな絵。テトゥアンの大会戦は、19世紀、スペインのモロッコへの進軍。

「テトゥアンの大会戦」1962年(写真なし)

壮大な歴史画なのに、よく見ると、中央にいる騎馬隊の隊長はガラ。剣を振り上げて先導。

左上では馬が空を駆けあがり、右上には長い剣。中央の騎馬隊の頭上には聖母。

作品数が多く見応えがあり、楽しかった。

サルバドール・ダリ美術館からの作品が多かったので、すっかりダリが気に入った友達は、

ダリの住居でもあったポルト・リガトの「ダリ美術館」へ行ってみたいと言っていた。

こんにちは。

ダリ展、すばらしいですね。10年以上前だと思うのですが、ダリ展を心斎橋大丸でやっていたのを観ました。すごい混雑でしたが、行ってよかったと思いました。「ポルトリガトの聖母」が展示されていて、美しくて好きな絵でした。他にもかなりの点数の絵がある展覧会でしたよ。

Taekoさんがおっしゃっている「ダリの写実能力」ですが、私も敬服しています。私はニューヨークの現代美術館(?)でみたのですが、女性の後ろ姿でやはり髪の毛の描写の細かさにびっくりしました。どんなに近寄ってみても、絵というより写真のような感じがして、やはりダリは天才だなとおもったことがあります。国立新は12/12で終わりだったんですね。行きたかったです。

by coco030705 (2016-12-11 12:32)

cocoさん、こんばんは。

ダリ展、昔、心斎橋大丸でもやってたんですね。私はダリ作品をまとめてちゃんと見るのは初めてだったので、今まで偏見を持っていて悪かったって思いました。

「ポルトリガトの聖母は妻ガラをモデルにして描いたんですってね。福岡市美術館の所蔵だから、今後も見る機会がありそうですね。

ダリには卓越した写実の能力があるからシュルレアリスムに転向しても揺るがない堂々としたものがあるんですね。やはり基本は大切って思いました。

今日見て来たクラナーハもよかったです。後日、記事にします。

by TaekoLovesParis (2016-12-11 23:45)

ダリは、子供の頃は面白いな~!と思って好きだったんだけど、今は、うむ~~~ぅ・・・よく分からんです^^;。マグリットの難解さともまた、方向が違うんですよねぇ。

しかしまぁ、ピカソといいミロといいダリといい、スペインってのは不思議ちゃんな感性が育っちゃう土壌でもあるのかな?。

by yk2 (2016-12-12 19:16)

中学卒業時に美術の教科書を捨てる際、幾つかの絵と一緒に、ダリの「ポル・トリガトの聖母」と「十字架の聖ヨハネのキリスト」も切り抜いて残しました^^。

私もよく分からないんですが^^;。 いや、分からないからこそ気になるのかな。

「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」の中にバッターボックスに立つ男性があるのは、

アメリカだ〜思いました。野球盛んですものね。

欧州に来てから好きになったのは、ベルギー王立美術館で見た「聖アントワンヌの誘惑」。

足の細長いゾウが^^。

by Inatimy (2016-12-13 07:26)

こんばんは。

いろんな愛のかたちはあるのだろうけど、ダリのガラへの深い愛がにじみ出てくるのを思い知る展覧会でした。こういう回顧展好きです(^^)v

by コザック (2016-12-13 23:20)

Taekoさん

こんばんは

日展を新国立美術館に見に行った時に、横目でダリ展を通り過ぎました。

昔、「超現実主義」と言うんですか!?時計の文字盤が曲がった絵を見たのを

思い出しました。

それも、ちょっと固そうな絵に見えたのは

Taekoさんの記事で、「超写実主義」の時代も有ったことから

理解できました。

陽袋鋼 G軍に移籍するんですね。

Tに来た糸井とどんな 元日ハム対決になるのか?!今から楽しみです。

by 匁 (2016-12-15 20:43)

ダリ展のお返事です。とっても遅くてすみません。

▲yk2さん、<ピカソといいミロといいダリといい、スペインってのは不思議ちゃんな感性が育っちゃう土壌でもあるのかな?。> → 鋭い指摘!ほんと、そうですね。建築のガウディ、古くはゴヤ、ヴェラスケス、エルグレゴ、、、でも音楽の分野だと、イタリアに敵いませんね。つまり~スペイン人は協調性よりも自分の道をつき進む風土なのかしら。

▲Inatimyさん、「ポル・トリガトの聖母」が教科書に載っていたんですね。私が中学の教科書で覚えてるのは、ミロのヴィーナスだけ。

ウラニウムと原子、、に野球が登場するのは、原爆=アメリカだから?

「聖アントワンヌの誘惑」、知らなかったので、探して見ました。「聖アントワンヌの誘惑」は、いろいろな画家が描いているけれど、ダリのはユニークですね。ひざまずき木の十字架をかざして、敵(誘惑)を振り払おうとするアントワーヌ。足の細長い象は足がクモの化け物みたいね。馬は跳ね上がってるし。。

ダリはボス(ヒエロニムス)にも通じるものがあるわね。

▲コザックさん、<ダリのガラへの深い愛がにじみ出てくるのを思い知る展覧会でした> → ご覧になったからこそ、言える感想ですね。「ポルトリガト」の他にもガラをモデルにした絵がたくさんありましたね。画家が成功するには、ミューズの存在が必要なんだなと改めて思いました。

by TaekoLovesParis (2016-12-29 15:49)

▲匁さん、私もダリとは違う日に「日展」、行ったんですよ。時間がなかったので、ダリとのはしごはムリだなと思い、後回しにしていたら、最終日まで混んでいたみたいです。画家は絵の変遷があり、変わっていくけれど、特徴は残りますね。押しつぶされひしゃげられた時計は有名ですね。

陽袋鋼、FAでG軍入りですね。守備が固いし、1番か3番で即戦力でしょう。

G軍は、今年優勝できなかったのは、由伸のせいでなく、選手が揃ってないからと、フロントはお金を惜しみなく使う大型補強宣言。糸井も候補にあがってたけど、金本監督の吸引力のほうが強かったみたいですね。元日ハムの二人の対決、面白そう。

by TaekoLovesParis (2016-12-29 15:50)