きたれ、バウハウス展 [展覧会(絵以外)]

開校された工芸、デザイン、写真、絵画、建築などの総合的な造形教育を行う学校。

ドイツ語でBAU=建築、HAUS=家、つまり建築の家という意味で、造形活動の最終目的は建築である

という理念のもとに設立された。

1925年にデッサウに移転。グロピウス設計の校舎は、モダニズムの代表的建物として、ユネスコの

世界遺産に登録された。1933年に閉校したが、その理念は世界中の先進的な学校に影響を与えた。

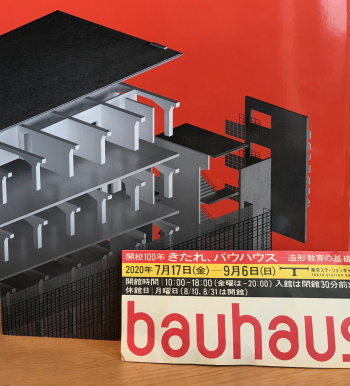

<展覧会の図録>の表紙は、バウハウスなので建物の枠組の模型。

「きたれ、バウハウス」なので、当時、どんな授業が行われていたのか、

授業内容が展示されている。

教授陣がすごい。カンディンスキー、パウル・クレー、ヨハネス・イッテン、

モホイ=ナジ、ジョセフ・アルバースなど。

1、基礎教育

素晴らしい教授陣による最初に受ける基礎教育の内容がユニークだった。

カンディンスキーの授業の再現は、部屋の隅に積み上げた机、椅子、ハンガー、

自転車などが組み合わさった様子を、を円、四角、直線、などの基本的形態で表す。

見る角度によって形は変化して見えるから、どうやって表すのだろう、、と

考えていたら、当時の学生の描いたものが数点。これが実にいろいろで面白かった。

見たままに近いものから、幾何学的構成で均整がとれている高度なものまで様々。

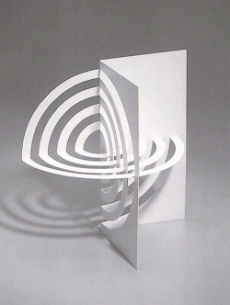

イッテンは裸体デッサン演習。モホイ=ナジは様々な材料を組み合わせてバランス

の構成を組み立てる、紙だけでの構成、様々な重さの木での構成など。

アルバースの授業は、紙を「切る、折る、曲げる」で形を作るというもの。

どれも学生の作品が展示されているので、わかりやすい。

2、工房教育(専門教育)

基礎教育が終了すると、家具、金属、陶器、織物、壁画、彫刻、印刷・広告、版画、舞台工房、建築

の専門教育を受ける。

家具工房では、グロピウスの指導の下、マルセル・ブロイヤーが育った。

素材としては、木を使うことになっていたが、家具工房を任されたブロイヤーは、

自転車のフレームにヒントを得て、金属パイプを使った画期的な椅子を作った。

さらに機能性を追求し、ネスト・テーブルも作成した。

金属工房では、半円、球体などを組み合わせたシンプルな造形の工場生産のものを

生み出した。

陶器工房では、手工芸という伝統的性格があり、工場生産は難しいかと思われたが、

大量生産のための原型モデルを作った。

織物工房は、基礎教育で学んだ色彩、形態などを活かす作品制作で、女性の活躍の

場であった。色鮮やかで、今、見ても斬新な作品が多かった。

建築工房の作品展示は少なかった。

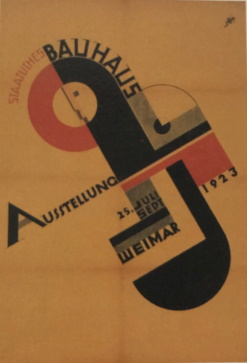

3、1923年の展覧会

1923年に、バウハウスの教育の成果を世に問う展覧会が開催された。

バレエの舞台や現代音楽のコンサートなどのイベントも行われ、世界的に

バウハウスを知らしめる重要な展覧会となった。

そのポスターである。

4、日本人留学生

当時のバウハウスに留学した日本人は4名。

建築の水谷武彦、山脇巌、織物の山脇道子、大野玉枝である。

彼らの作品と資料も展示されていた。

5、閉鎖

バウハウスは、1933年にナチにより閉鎖された。14年間の短い期間だった。

![]()

![]()

場所が東京駅で、専門家でなくても楽しめる展覧会だと思うが、予約入場なので、

敷居が高いのか、仕事関連の人や学生が多かった。新潟、西宮、高松、静岡と巡回し、

東京が最後の展覧会。私は招待券入場だった。

バウハウス展、東京ステーションギャラリーで開催されているのでやすね。

あっしは先日、恵比寿にある東京都写真美術館に、バウハウスのドキュメンタリー映画を観に行きやした。

第一次大戦と第二次大戦の間に熱く燃えた有意義な文化で、現在の建築やインテリアに大きく影響を与えていることが解って、とても勉強になりやした。

by ぼんぼちぼちぼち (2020-08-26 22:31)

ぼんぼちさん、<バウハウスのドキュメンタリー映画>、開校100周年で映画もあるんですね。うちに、バウハウスっぽい家具があったので、親しみがありました。幾何学的で実用的というのが、ドイツっぽいと思いました。フランスのアールヌーヴォーと真逆ですね。

by TaekoLovesParis (2020-08-28 00:55)

いーなぁ、taekoねーさんは今もいろいろな展覧会を回れて。ひたすら羨ましい(T T)。

バウハウスは名前は知っていても、具体的にはどんな組織でどんな活動をしていたかは、建築や工業デザインをちゃんとに勉強された人以外にはあまり馴染みが無いですよね。僕も興味は有ってもほとんど何も知りません。アイリーン・グレイのドキュメンタリ映画に名前が出てきたマルセル・ブロイヤーがバウハウス出身なのも、今回このエントリで知りました。

いなちゃんの旅行記(笑)で、過日ニーチェの豪華装丁本のくだりで名前が出てきたベルギーの建築家であり、デザイナー、画家でもあったアンリ・ヴァン・デ・ヴェルデがワイマールに招聘されて、設立に大きく関わった当地の工芸学校がバウハウスの基礎となったと聞いています。僕は、ヴェルデがユーゲントシュティールへ及ぼした影響(ヴェルデを介した間接的なジャポニスム)への興味と、ついでにバウハウスに関しても知ることが出来そうだと考えて、数年前に『芸術家コロニー+アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ -初期モダン現象-』って本を買って読んだことがあるんですが、馴染みの無いドイツ人の名前がカタカナでいっぱい続くと、やがてなんだかサッカーのブンデス・リーガの選手や監督の名前とごちゃごちゃ(^^;になって、ちっとも頭に入りませんでした(苦笑)。当時よりは多少は僕の”お勉強”(^^も進んだ気がするので、読み直してみようかな。

by yk2 (2020-08-29 10:51)

ワイマールって・・・ちょうどアーネスト・ティールの件で読んでたのが、手元にある「分厚い資料集」のワイマールの章だったな、と思い出し、読み返してるうちにコメントするのが遅くなっちゃって^^;。

アンリ・ファン・デ・フェルデの設計したワイマールの校舎も、グロピウス設計の校舎とともに世界遺産に含まれてますよね。

でも、1919年のグロピウスの言葉によると、建築家も彫刻家も画家も、私たちは皆、手仕事に戻らないといけない、アーティストとて仕事の職人の間に違いはない、手工芸の基礎がないとやっていけない、とかあったけど、バウハウスってデザイン的には大量生産に向いた感じで・・・。でもそれだからこそ世の中に広がっていったんでしょうね。ナチに閉鎖されるまでのほんの14年間しかなかったのに、バウハウスの影響力、大きく。

by Inatimy (2020-08-30 00:30)

これは面白そうな企画ですねえ。

ぜひとも行って見たい。

by ナツパパ (2020-08-30 09:41)

バウハウス展、面白そうですね。東京ステーションギャラリーもこじんまりとしていて、良い美術館です。 ^^

バウハウス、身近なところではじぶんも使っているLamy は直系の子孫?。

万年筆もボールペンもとても使いやすいです。

わずか14年なんですね。でも、後に伝えた影響はとても大きいものなのですね。

by moz (2020-08-30 18:45)

Taekoさん いつも素敵なコメント頂くばかりで、恐縮しております。

バウハウスは名前だけは知っていましたが、量産技術のデザイン化に貢献された方なんですね。JRとも何か関係が有るのか?有ったのかな?

by 匁 (2020-08-31 15:22)

匁さん、この夏は機嫌がいいんですよ。なんでかって、そりゃぁ、菅野が9勝0敗でG軍好調。T軍もがんばってますね(上から目線)。

この展覧会は、昨年8月に新潟会場で始まり、西宮、高松、静岡、と巡回して最後が東京です。ステーションギャラリーでやっているけれど、JRは後援に名前がないので、関係ないと思います。

by TaekoLovesParis (2020-08-31 22:34)

nice&コメントありがとうございます。

▲yk2さん、都内での展覧会に行けますが、大半が予約制なので、ちょっと敷居が高くなってしまいます。横浜美は、yk2さんがあまり興味がない現代美術トリエンナーレですものね。

私は、バウハウスって名前を何度も耳にして身近に感じてたけど、四角っぽいデザインという認識だけで、マルセル・ブロイヤーがバウハウスの優等生だったことも、ここで知りました。アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデがバウハウスの前身となる工芸学校の設立者というのも、yk2さんのコメントで知り、図録を読んだら、「生活と芸術」の統一を唱えたと書いてありましたが、作品や文献の展示はありませんでした。

ワイマールは、文豪ゲーテ、シラー、音楽家バッハを輩出した文化への関心の高い国だったので、ヴァン・デ・ヴェルデを招へいしたのに、yk2さんはブンデス・リーガの選手の名前と混乱、、笑えました。

▲Inatimyさん、ヴァン・デ・ヴェルデ設計の校舎が今もあって、世界遺産なんですか。Inatimyさんのコメントで教えて頂くことのほうが多かったです。

1919年のグロピウス「バウハウス宣言」、私も読んでみました。

「すべての造形活動は究極にはBouをめざす」で、始まり、Inatimyさんが書いてくださってるように、手工作者と芸術家の間に壁を設けず、すべてが一つの形態のうちに存在するようになる未来の新しい建設(Bou)を考え出し、創出しよう。たしかにこれだけでは、なんで大量生産に結びつくのか、不明ですね。合理主義的な構成主義に基づいたデザインが工場生産に向いてたのかしら。装飾的だと大量生産は難しいですものね。

▲ナツパパさん、え~~~、ちょっと専門的な気もするので、芸術大好きのかたならいいと思いますが、ぜひ、いらしてくださいとは言い難く。。。

▲mozさん、Lamy 、私も使ってます。カチッとしたデザインが仕事向きでいいなと思ってますが、バウハウスの流れのデザインなんですか。なるほど~です。ステーション・ギャラリーは雰囲気が独特で、私も好きです。

by TaekoLovesParis (2020-09-01 01:45)

パイプチェアと云えば・・・庭園美術館の3階サンルーム(=ウインターガーデン)にも在ったよね?、あれもひょっとしてマルセル・ブロイヤーの椅子かな?と、ふと思い出して調べてみたらやっぱりそうでしたね。

https://www.teien-art-museum.ne.jp/museum/index04.html

↑ を読むと朝香宮殿下が1932年に銀座の松坂屋で開催された「新興独逸建築工芸展」で自ら購入されたと解説されていますが、さすがパリでならして流行の最先端を行っておられた方だけに、センスが違いますね(^^。

by yk2 (2020-09-01 22:24)

黒白の碁盤の目の床と壁、そこに赤いデッキチェアー、という斬新さ、写真を撮ったというのに全く忘れてました。関連づけて、ぱっと思い出すとは、yk2さん、すごいです。教えてくださってありがとうございます。

朝香宮様はマルセル・ブロイヤーの椅子を選んでお買い上げ。欧州滞在時の写真の服装も素敵でしたから、日本人離れしたセンスだったのでしょうね。

by TaekoLovesParis (2020-09-03 23:45)