横浜美術館(2) [日本の美術館]

横浜美術館所蔵の作品は、年代的に開港以来のもの、横浜にゆかりのある作家

のものを取り上げている。

前記事で、彫刻とヨーロッパ近代絵画を取り上げたので、ここでは、明治以降の

日本画と版画、工芸品、現代アートで、印象に残ったものについて書く。

1,平櫛田中

ひらぐし・でんちゅうと読む。木彫。「陶淵明」(帰去来)1946年

「帰りなんいざ 田園まさに荒れなんとす なんぞ帰らざる 歳月は人を待たず」

という有名な漢詩(405年成立)の作者の像。故郷に帰ろうとする強い気持ちが

表されている木彫は部屋の雰囲気を厳粛にする。平櫛田中は高村光雲に師事した。

左の後ろにみえている掛け軸は、横山大観の「雲揺らぐ」1927年。水しぶき、水煙を

あげて落ちる白い瀑布。黒い部分は岩に木々。水墨画の素晴らしさに目を見張った。

後方右も大観で「江上舟遊」1921年。

のものを取り上げている。

前記事で、彫刻とヨーロッパ近代絵画を取り上げたので、ここでは、明治以降の

日本画と版画、工芸品、現代アートで、印象に残ったものについて書く。

1,平櫛田中

ひらぐし・でんちゅうと読む。木彫。「陶淵明」(帰去来)1946年

「帰りなんいざ 田園まさに荒れなんとす なんぞ帰らざる 歳月は人を待たず」

という有名な漢詩(405年成立)の作者の像。故郷に帰ろうとする強い気持ちが

表されている木彫は部屋の雰囲気を厳粛にする。平櫛田中は高村光雲に師事した。

左の後ろにみえている掛け軸は、横山大観の「雲揺らぐ」1927年。水しぶき、水煙を

あげて落ちる白い瀑布。黒い部分は岩に木々。水墨画の素晴らしさに目を見張った。

後方右も大観で「江上舟遊」1921年。

2,下村観山 「小倉山」6曲1双 1909年

小倉百人一首の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」

実際はもっと黄色っぽく輝く金屏風だった。

秋の木立に腰を下ろす貴族、藤原忠平。天皇の再訪まで紅葉よ、散らないでくれと

願っている。木の幹を色彩で描き分け、遠近感を出している。丁寧な写実。琳派の

雰囲気もある。

小倉百人一首の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」

実際はもっと黄色っぽく輝く金屏風だった。

秋の木立に腰を下ろす貴族、藤原忠平。天皇の再訪まで紅葉よ、散らないでくれと

願っている。木の幹を色彩で描き分け、遠近感を出している。丁寧な写実。琳派の

雰囲気もある。

横浜美術館のティールームは「小倉山」、この絵に因んで名付けたのだろうか。

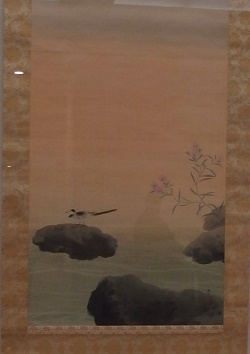

3,菱田春草 「夏汀」1902年

春草はこの時期、大観と共に墨の輪郭線を描かない朦朧体で光や空気感を表現した。

水面に浮かんでいるような岩。一羽の鳥。夕陽の淡い光だろうか。

春草はこの時期、大観と共に墨の輪郭線を描かない朦朧体で光や空気感を表現した。

水面に浮かんでいるような岩。一羽の鳥。夕陽の淡い光だろうか。

菱田春草は、36才で亡くなったため、作品数が少ない。

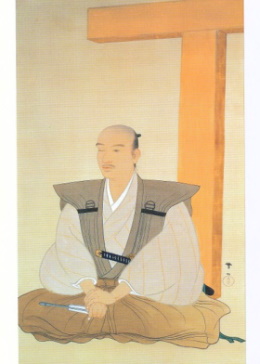

4,今村紫紅 「伊達政宗」1910年

独眼竜として名を馳せた政宗。この肖像画でも片方の眼は閉じて描かれている。

政宗は、慶長遣欧使節団として支倉常長をスペインへ派遣し、ローマ法王にも

謁見させた。キリスト教禁止令が幕府から出る前ゆえ、正宗はキリスト教への

関心を公にしていたので、紫紅は肖像の背後に十字架を描いた。

紫紅は横浜市出身、やまと絵の伝統と南画の柔らかな筆致を学び、後期印象派の

色彩や構図を日本画に取り入れようとしていたが、35才で亡くなった。この絵にも

従来の伊達政宗の肖像画と異なるモダンさが感じられる。

独眼竜として名を馳せた政宗。この肖像画でも片方の眼は閉じて描かれている。

政宗は、慶長遣欧使節団として支倉常長をスペインへ派遣し、ローマ法王にも

謁見させた。キリスト教禁止令が幕府から出る前ゆえ、正宗はキリスト教への

関心を公にしていたので、紫紅は肖像の背後に十字架を描いた。

紫紅は横浜市出身、やまと絵の伝統と南画の柔らかな筆致を学び、後期印象派の

色彩や構図を日本画に取り入れようとしていたが、35才で亡くなった。この絵にも

従来の伊達政宗の肖像画と異なるモダンさが感じられる。

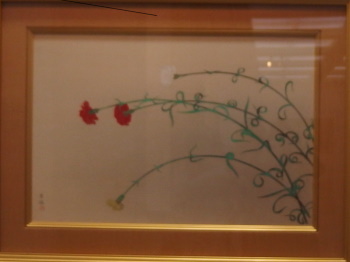

5,小林古径 草花(カーネーション) 1935年

面白い構図。

上から白い花、赤い花2輪、黄色い花と3色のカーネーションが風になびく。

古径は、今村紫紅らと新しい日本画を試みたが、渡欧後は、やまと絵の

伝統をひきつぐ写実の静物画をいくつも描いた。端正で明快、やさしい絵。

面白い構図。

上から白い花、赤い花2輪、黄色い花と3色のカーネーションが風になびく。

古径は、今村紫紅らと新しい日本画を試みたが、渡欧後は、やまと絵の

伝統をひきつぐ写実の静物画をいくつも描いた。端正で明快、やさしい絵。

横浜美術館には、版画が多く収められている。

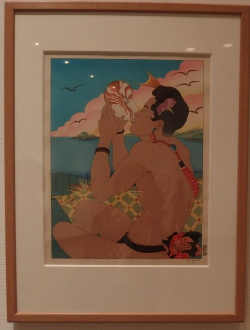

6,ポール・ジャクレー

ジャクレーは、1899年、一橋大学のフランス語講師として来日した父と共に

3歳の時から日本で暮らし、父の同僚の黒田清輝、久米桂一郎から油絵とデッサンを学び、

浮世絵の流れをくむ日本画も学んだ。日本文化が好きで、版画研究所を作り

浮世絵技法の多色木版画を制作した。彫師、摺師と共に研究所で暮らした。

ミクロネシアなど南洋諸島へ旅し、現地の人物を水彩に描き、版画にしている。

「オウム貝 ヤップ島」 1958年

ジャクレーは、1899年、一橋大学のフランス語講師として来日した父と共に

3歳の時から日本で暮らし、父の同僚の黒田清輝、久米桂一郎から油絵とデッサンを学び、

浮世絵の流れをくむ日本画も学んだ。日本文化が好きで、版画研究所を作り

浮世絵技法の多色木版画を制作した。彫師、摺師と共に研究所で暮らした。

ミクロネシアなど南洋諸島へ旅し、現地の人物を水彩に描き、版画にしている。

「オウム貝 ヤップ島」 1958年

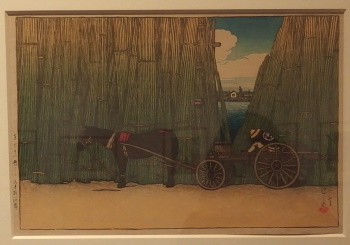

7,川瀬巴水 「東京十二題 こま形河岸 1919年」

幕末から現代までの日本版画の歴史をたどる「魅惑のニッポン木版画」展を

所蔵品で開催(2014年)するほど横浜美術館はたくさんの木版画を持っている。

大正時代、浮世絵の線や色彩を受け継ぐ「新版画」が絵師、川瀬巴水、吉田博ら

によって擁立された。川瀬は日本各地を旅し風景をスケッチ、版画にした。

静かな美しい日本の風景の佇まいは郷愁と情感がある。

幕末から現代までの日本版画の歴史をたどる「魅惑のニッポン木版画」展を

所蔵品で開催(2014年)するほど横浜美術館はたくさんの木版画を持っている。

大正時代、浮世絵の線や色彩を受け継ぐ「新版画」が絵師、川瀬巴水、吉田博ら

によって擁立された。川瀬は日本各地を旅し風景をスケッチ、版画にした。

静かな美しい日本の風景の佇まいは郷愁と情感がある。

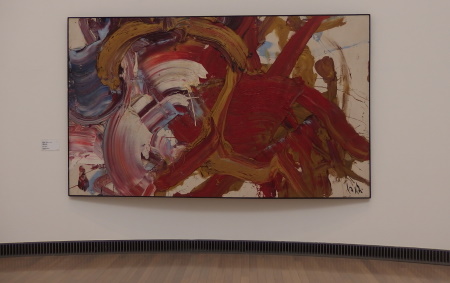

8,白髪一雄 「梁山泊」1962年

日本のアクションペインティングの創始者。体をロープで吊り、足で作品を制作。

作品はどれも大きい。アーティゾン美術館にも大きな作品がある

日本のアクションペインティングの創始者。体をロープで吊り、足で作品を制作。

作品はどれも大きい。アーティゾン美術館にも大きな作品がある

9、宮川香山(3代)「青磁釉青華模様花瓶」1940~45年

初代宮川香山は、明治時代、輸出用陶磁器「真葛焼」のための窯を港に近い横浜に開いた。

さらに装飾を施した花瓶「高浮彫」を制作し、海外で評判になり、よく売れた。

後年は、清朝の磁器をもとに釉薬を研究し、このタイプの花器を制作した。

これは3代の作品である。

初代の作品のすばらしさは、yk2さんの記事をご覧ください。→ここをクリック

初代宮川香山は、明治時代、輸出用陶磁器「真葛焼」のための窯を港に近い横浜に開いた。

さらに装飾を施した花瓶「高浮彫」を制作し、海外で評判になり、よく売れた。

後年は、清朝の磁器をもとに釉薬を研究し、このタイプの花器を制作した。

これは3代の作品である。

初代の作品のすばらしさは、yk2さんの記事をご覧ください。→ここをクリック

10、吉村益信「大ガラス」1969年

部屋の中央にいるカラス。大きくて、リアル!

初めて見た人は、ほぼ全員、驚くと思う。

これは、1970年の大阪万博「せんい館」での展示用に作られ、「旅がらす」

というタイトルだった。濡れ羽色のからすの羽を繊維で再現したのだろう。

その後、吉村益信が、マルセル・デュシャンのガラス戸を使った作品「大ガラス」

にインスパイアされ、名前を「大ガラス」に変えた。

向こう側に見える大きな絵は、白い鳥2羽が暗い空を飛び、女性の右側にカラスが

たたずむという構図。不思議な世界観の絵だが、大ガラスと対応させているのだろう。

部屋の中央にいるカラス。大きくて、リアル!

初めて見た人は、ほぼ全員、驚くと思う。

これは、1970年の大阪万博「せんい館」での展示用に作られ、「旅がらす」

というタイトルだった。濡れ羽色のからすの羽を繊維で再現したのだろう。

その後、吉村益信が、マルセル・デュシャンのガラス戸を使った作品「大ガラス」

にインスパイアされ、名前を「大ガラス」に変えた。

向こう側に見える大きな絵は、白い鳥2羽が暗い空を飛び、女性の右側にカラスが

たたずむという構図。不思議な世界観の絵だが、大ガラスと対応させているのだろう。

私はアートに関しては完全な素人ですが、

作者の気迫といいますか、それが強すぎると、

感動とか美しいではなく(引いてしまう)と感じていました。

こちらに受け取る心構えが出来ていないのでしょうね(汗)

白髪一雄さんが(ロープで体を吊り、足で描いた)画も、

うわぁ~~と思ってしまいました(笑)

by angie17 (2021-06-03 15:43)

私も抽象画はどうも好きになれず、この絵も敬遠気味だったのですが、大きくてインパクト大。行く度に目に入るので、今では、親しみを覚えるようになりました。

by TaekoLovesParis (2021-06-03 22:12)

菱田春草と川瀬巴水はもともと好きです。

そういうこといっちゃいけないのかもしれませんが

アクションペインティングってどこでやめるとかその

イチアクションが無駄だったとか、どういう

評価のポイントなのだろう?

(本人の気持ちも含め)というのが謎です。

by ふにゃいの (2021-06-03 22:22)

最下段の1枚はWカラスの構図ですね(笑)。

『大ガラス』はてっきりエドガー・アラン・ポーの詩『大鴉』に影響されているのだろうと勝手に思ってましたが、マルセル・デュシャンの作品から、なんですね。鴉じゃなくて硝子ってか(^^;。

by yk2 (2021-06-03 23:35)

ふにゃいのさん、菱田春草と川瀬巴水は、日本画と木版画なので、共通点がないけれど、作品の端正な雰囲気は共通しているのではないかしら。

アクション・ペインティングはご本人は、ここでやめれば、こうなると予測がついているのでは?何年間もやってると、予測できるのでは? 偶然の産物だけではないと思いたい。しかし、この白髪作品の激しさ、、私はついていけないです。

アクション・ペインティングの創始者のひとりジャクソン・ポロックの伝記映画「2人だけのアトリエ」を見て、制作過程が少しわかりました。ポロック作品は穏やかだし、色合いがきれいで好きです。

by TaekoLovesParis (2021-06-04 00:08)

yk2さん、そうです! Wカラス、上手いネーミングだわ。

デュシャンの「大ガラス」という作品、8年の歳月をかけて制作したのですね。

2枚の大きいガラスパネルにいろいろな素材を配置して、ストーリーを表現しているけれど、私には難解。

この大カラスの不気味さから、怪奇小説が多いポーの「大鴉」にインスパイアーされたとお思いになったのね。yk2さんのセンスと知識、すごいです。私も読んで考えてみます。

by TaekoLovesParis (2021-06-04 00:27)

陶淵明・・・帰去来辞・・・桃花源記・・・高校の漢詩の授業で習ったのをふと思い出し。レ点、一二点、上下点などすごく苦手で苦労しました^^;。平櫛田中のこの作品、衣服のヒダとか、なんて柔らかそうな。 木彫りとは思えない感じ。

「大ガラス」・・・パッと見で、米俵の上に乗ってると思い、その大きさに巨大ガラスじゃないの?と思ったけど、タイトルの由来は違ったのですね^^;。

by Inatimy (2021-06-04 18:18)

Inatimyさん、陶淵明、やはり習いましたか。私も久しぶりに思い出しました。

原文では一生読めない漢詩。でも内容の深さには感心します。国立劇場のロビーにある2mの「鏡獅子」、迫力があります。

この大きいカラス、元々は「旅鴉」だったので、畑から畑へと飛び歩き米俵の上でちょいと一休み、という構図に作られたのでしょう。マルセル・デュシャンが気に入ったからと、新しくオマージュ作品を鴉をもとにつくるのでなく、作品はそのまま、タイトルだけを変えたというのがユニークですね。実際にご覧になったら、大きさと羽のリアルさに驚かれると思います。

by TaekoLovesParis (2021-06-06 14:26)

今日は朝早く目覚めて、少し冷たい空気の中でコメントを書いています。昨夜はすごい雷雨でした。

横浜美術館もいい絵がたくさんありますね。

下村観山 「小倉山」は、美しい絵ですね。百人一首、覚えています。貴族の男性の天皇に対する敬愛の情を感じることができますね。

菱田春草 「夏汀」題名がいいなと思いました。夏の夕焼けの色でしょうか。気持ちが落ち着く風景画ですね。

小林古径 草花(カーネーション)は好きな絵です。すっきりしていますね。カーネーションの3色と茎の緑の、色のバランスがいい絵だと思います。

川瀬巴水 「東京十二題 こま形河岸 1919年」はとても細かいですね。吉田博の版画展も、損保美術館に観に行きました。どちらもすばらしいですね。

最後のカラスがメチクチャ不気味です。怖いですね。(カラス苦手なんです。)

早く東京の美術館へ行きたいという想いが、だんだん強くなっています。

by coco030705 (2021-06-14 05:55)

へー、菱田春草って36才までしか生きなかったかただったのでやすね。

それは知りやせんでやした。

by ぼんぼちぼちぼち (2021-06-14 10:20)

cocoさんカラスが苦手とのことですが、この大カラスは実はそんなに不吉でも不気味でもなく、ドングリまなこでむしろ愛嬌のある表情をしてるんですよ~(^^。

僕がふざけてtaekoねーさんをグリムに出てくる魔女や魔笛の夜の女王=カラスの親分みたいなイメージに仕立てようと企んで、前の記事のコメント欄でtaekoねーさんはこの大カラスがお気に入り!と前振りを入れておいた上で、ここではアラン・ポーの名前なんか出したもので、すっかりそっち方向にイメージが行ってしまってますが、米俵に乗ったその実際の姿は民話の「ゴンベと種まき」を思い出せて、どことなく憎めなくてユーモラスでさえあります。ちょっとリアルなデカすぎるキョエちゃんとでも思って頂ければ(^^;。

by yk2 (2021-06-14 23:51)

吉村益信の「大ガラス」!! インパクトすごいですよね @@;

これは一回見たら忘れません。じぶんもです。確か、何枚か写真撮ってきたと思います。 ^^;

横浜美術館、2023年まで改修で休館中ですね。どんな風に生まれ変わるか市民としてとても楽しみにしています。2023年なら、コロナも収束しているだろうし、ゆっくりとたっぷりと鑑賞できるのだろうなと b^^

それにしても、そろそろ展覧会に行きたくなってます。禁断症状?? ^^;;

by moz (2021-06-15 10:00)

cocoさん、お返事が遅くてすみません。

夏が近づくと雷雨が時々あるけれど、夜の雷雨は音がこわいですね。

横浜美術館は、高い天井で現代彫刻が迎えてくれる白とグレーのイメージのロビーが好きです。小倉山の金屏風を背景に、烏帽子を被った平安装束の貴族姿は、一瞬にして雅な平安時代へいざなってくれますね。

春草や古径の優しい色合いと線は見ているだけで、穏やかな気持ちになれますね。損保美術館の「吉田博展」もよかったですね。

大カラスはこの写真だと、嘴がこわく見えるので、愛嬌がある正面からの写真も添えておきますね。白髪一雄の絵も見えていいなと思うので。

コロナ以前は、度々、東京で美術館巡りをなさってらしたcocoさんなのに、お出かけが不自由な日々。安心して新幹線に乗れる日が待たれますね。

追伸:yk2さんがコメントでふれてらっしゃるポー詩集の中の「大カラス」、発売された時、アメリカ中が読んだと言われるほど有名になったそうです。短く簡単に読め、状況や主人公の心理が生き生きとしてる構成の巧みさに感心しました。英語の原文もついています。

by TaekoLovesParis (2021-06-17 01:13)

yk2さん、なに?そんな悪だくみがあったとは。悪の女王に仕立てたかったのね。で、その場合、yk2さんは、どんな役に?

「ゴンベエとカラス」、近美にある桂ゆきの絵「ゴンベエとカラス」のカラスのユーモラスな姿、キョロ目は、森永チョコボールのキョロちゃんを思い出します。キョエちゃん? やっぱりyk2さんはカラスに精通してる(笑)

by TaekoLovesParis (2021-06-17 01:27)

Taekoさんへ

大カラス、正面から観たらそんなに怖くなく愛嬌がありますね。白髪一雄さんの絵とけっこうマッチしているような気がします。

白髪さんのアクションペインティング、さぞ体力がいったことでしょうね。画家の情熱が画面に表れているように思いました。早く東京へ行きたいものです。

by coco030705 (2021-06-17 01:28)

ぼんぼちさん、美人薄命という言葉があったけど、男の人には、何というのかしら?早く亡くなると作品が少ないので、回顧展をするのが大変みたいです。

by TaekoLovesParis (2021-06-17 01:29)

mozさん、やっぱり大カラスの写真を撮られたのですね。みなさん、並んで交代に写真を撮ってますよね。

私も横浜美術館は建物も変わるのかしら?ロビーは?と気になって調べたのですが、建物は変わらず、天井、エレベーター、バリアフリー、防水、外壁など、安全面や修繕だそうです。絵も虫干しをするのだそうです。

私も美術館、行きたいです。さらに美術館巡りをしたいです。

by TaekoLovesParis (2021-06-17 01:38)

誰も「悪」のとは書いてないですよ~(^^ゞ。

「夜の女王」ですから、例のあまりにも有名なアリアのハミングを「HA」でなくカラスの鳴き声にに因んで「KA」でお歌いになる役ってことでいかが?。オペラ好きのねーさんにぴったりでしょう?(笑)。

で、僕の役と云えは、鳥刺しを食べる人(鉄板ネタ?・・・^^;)。

葉山の神奈川県立近代美術館のすぐそば、同じ海岸通り沿いに”庭つ鶏(にわつとり)”って鶏料理屋さんがあって、お客のテーブルに運ばれたら「10分以内に食べきって下さい!」って、お店の人から命令(笑)されちゃうくらい鮮度命の鳥刺しを食べさせてくれるお店があるんですよ。taekoねーさんにもオススメできちゃいます。コロナが終息したら、近代美術館に行くついでにまた食べに行きたいなぁ。

by yk2 (2021-06-17 08:23)

あ~早合点。夜の女王ね~、あのアリアは「魔笛」では一番難しいコロラチュラのアリア。しかも娘に「ザラストロを殺せ」と短剣をかざして命じ、勢い余っての息、"haha haha ha~"。これを”ka”に変えたら、嘴で突っつきにいくみたいで、、笑いになっちゃう。やってみて。この変容はオペラ好きにはNG。ちっとも、ぴったりじゃないわ。

で、yk2さんは王子役を選ばず、明るくかるーいパパゲーノ=鳥刺しくんを思い浮かべたのね。結局は歌わず、食べるほうに走るという結末。私が喜ぶクロージングね。

鳥刺しって、霜降りにしてるのでなく100%生?

by TaekoLovesParis (2021-06-18 02:22)