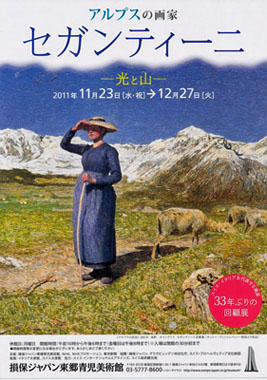

セガンティーニ展 [展覧会(西洋画)]

12月27日までというセガンティーニ展を最終日前日に見に行った。

セガンティーニは、2006年Bunkamuraの「スイス・スピリッツ展」で

下のポスターの絵「アルプスの真昼」(1891年)を見て以来のお気に入り。

アルプスの景色の清涼感が爽快で、心に残る絵。

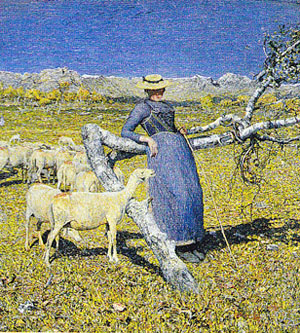

同じタイトルの一年後の作品が大原美術館にあるが、

今回は、2つが並べて展示されていた。

見てわかる通り、さまざまな大きさの点描で描かれている。

点描だから、標高の高い地でも、夏の、のどかさと優しさが伝わってくる。

ミュンヘンの近代美術館でも、セガンティーニのアルプス風景の絵に出会った。

その絵のまわり一帯に、清々しさが伝わっているオーラを私は感じた。

今回は、回顧展なので、セガンティーニの若い頃の作品もあった。

セガンティーニは、イタリアの北部アルコで生まれた。5歳の時、母が亡くなり、7歳で

父が家出、孤児となり、苦労して育つが、絵の才能を見出され、ミラノで修業をした。

ミラノ時代の絵は、色彩も暗く重い印象。国立西洋美術館の「羊の剪毛」もこの時代。

「死んだカモシカ」「白いガチョウ」など、動物をクールベのような観察眼で描いていた。

肖像画も描き、絵描きとして自立できるようになった。

セガンティーニは、結婚をし、光を求めて、スイスアルプスの高原に住んだ。

高原の光の表現のために、色を混ぜない色彩分割法、点描を試み、「アルプスの真昼」

のような傑作が生まれた。美しい風景だけでなく、そこに暮らす人々を活き活きと

描いている。

その後、アルプスの高地でも、さらに標高の高い地へと移り住み、より厳しい自然と

向き合いながら、景色を描く一方、人間の内面にも向き合っている。

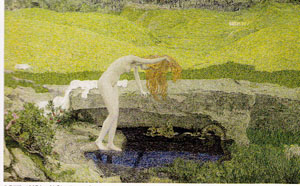

この時代の絵画の主流は「象徴主義」であったので、セガンティーニもそれを意識した

作品「虚栄」(1897年)を描いている。

また、幼くして母を亡くしたことから、母性への憧れを象徴主義的な構図で、

パステルで描いたのが「生の天使」(1892年)

私は、「象徴主義」のセガンティーニ作品にも、とても惹かれる。

1900年のパリ万博のパビリオンのために、大作「アルプス3部作、生、自然、死」

の制作を始めたセガンティーニは、制作半ば41歳で腹膜炎で亡くなってしまう。

3部作は、サンモリッツにある「セガンティーニ美術館」から門外不出ということで、

縮小版のパネルが展示されていた。

「アルプス3部作・自然」

サンモリッツの「セガンティーニ美術館」に行ってみたい。。。。![]()