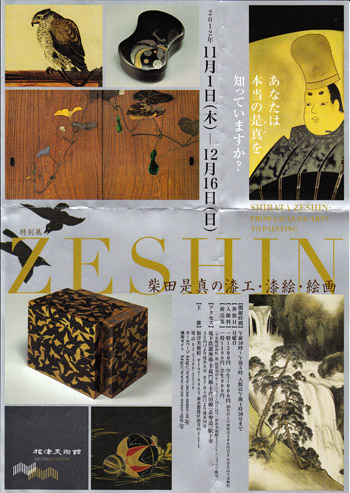

ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画 [展覧会(絵以外)]

柴田是真という名前をご存じですか?

私は2年前に、日本橋の三井記念美術館で「柴田是真の漆×絵展」*を見て以来、

そのすばらしさに魅了されています。

*yk2さんの記事です

その是真展が表参道の根津美術館で、16日(日)まで開催中。

私が行った日は、ちょうど、NHKの「日曜美術館」で紹介された日だったので、

午後の遅い時間でもかなりにぎわっていた。

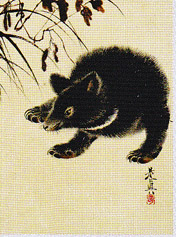

是真は幕末から明治時代に活躍した蒔絵師だが、和紙に漆で絵を描く「漆絵」を

発明した。漆は重みがあるため上から下への直線は引けるが横には引けないので、

紙を動かして描く。しかし、実際の作品を見ると、漆で描いているとは思えないほどの

達者な筆運びだ。絵の具と違い厚みがあるので立体感が出て、動物描写は、

活き活きとしたものになる。このクマは実に愛らしかった。

是真の作品は、卓越した技術と現代にも通じるデザインゆえ海外で人気が高く、

「ZESHIN」でとおっている。2年前の三井記念美術館の展覧会はアメリカ人

エドソン氏のコレクション展だったが、今回は全部国内の作品である。

是真は84歳まで生き、仕事に励んだので作品が多い。

是真の作品は、細部にも凝っている。

上の写真(右)の蒔絵の菓子器は、はめ込まれた螺鈿がキラキラ美しいだけでなく、

青銅のような風合いに見せる「青銅塗り」という是真考案の技法が使われている。

面白いのは、「漆絵花瓶梅図」。紫檀の上に描いた板絵のように見えるが、和紙の

上に漆で紫檀そっくりの塗りをして、その上に漆で花瓶や梅を描いたもの。

額に見える部分も漆絵。驚くだけでなく、モダンな構図は見ていて飽きない。

そっくりで、ヒネリがあり面白いもの、もう一点。

伝光琳の「業平蒔絵硯箱」をまねた是真の作品が並べて展示されていた。

光琳が錫の板を貼って表現した衣装の銀色の部分を是真は錫の粉を用いた

漆絵にし、年月を経て錆びた部分まで、丁寧に漆絵で表現していた。

そういう部分を発見すると、うれしくなる。

栗や柿など秋の果物の漆絵は、背景が青銅塗りなので、西洋の静物画の

雰囲気を出していた。

「青海波塗柳流水蒔絵重箱」は五段重ね。中央に柳、青海波塗りで流水が上

から下へ続く、その豪華さと言ったら、、ため息もの。

是真は、京都の四条派に学び、絵師としても活躍したので、屏風絵や掛け軸も

展示されていた。

![]() おすすめの展覧会です。根津美術館の庭の紅葉が素晴らしかったけれど、

おすすめの展覧会です。根津美術館の庭の紅葉が素晴らしかったけれど、

今はイチョウが散っている頃でしょうか。大きな木に囲まれ起伏にとんだ庭の散策は、

静かな休日を過ごすのにぴったりだと思います。

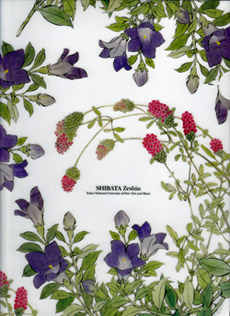

今回の展覧会の作品ではないけれど、私が愛用している是真絵のファイル。

(芸大美術館所蔵・「吾木香・桔梗」)