ヴァロットン展 [展覧会(西洋画)]

三菱一号館での「ヴァロットン展」は、開催を知った時から楽しみにしていたが、

期待以上の充実した内容だった。

私は、いつ頃からヴァロットンを知っていたのだろう?

モーリス・ドニを筆頭にナビ派の画家を好きなので、オルセー美術館に行くと、

いつもナビ派の部屋を見ていたから、いつのまにか、ヴァロットンときくと、

「自画像」、「化粧台の前のミシア」、「ボール」、「室内、戸棚を探る青い服の女性」

が浮かぶようになっていた。「夕食、ランプの光」は、yk2さんの記事に紹介された

のを読み、知った絵だった。

今、考えると、私が知っていたヴァロットンの絵は、ごくごく一部だった。

ヴァロトンは、室内画だけでなく、時代ごとにいろいろな絵を描いていた。

肖像画、風景画、静物画、神話、戦争画。

どの絵も、映画の一場面の如くで、「これは?」と、足を停めさせる。

そして絵は明快で、デザイン的でもある。

フェリックス・ヴァロットン(1865~1925)は、スイスのローザンヌ生まれ。

パリの画塾で学んだのち、国立美術学校に入学。肖像画を制作の傍ら

取り組んだ木版画が評判になる。ナビ派の活動に参加。

34歳の時、3人の子連れのガブリエルと結婚。彼女の実家が成功している

画商だったため、生活が裕福になった。

上の絵、「夕食、ランプの光」の右がガブリエル。中央の女の子と左が

ガブリエルの子供。手前のシルエットがヴァロットン。挑むようにこちら

(ヴァロットン)を見ている女の子の態度に不安そうな母親ガブリエル。

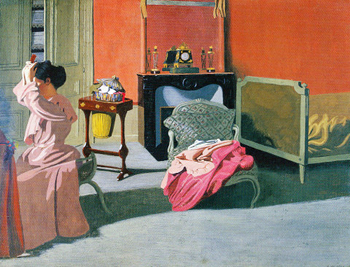

「髪を整える女性」(1900年)

ヴァロットンは、いつも光の扱い方がすばらしい。

左から強い日ざしが入り、床には影が帯のように伸びる。女性の顔は見えない。

ヴァロットンには、ハンマース・ホイのような後ろ姿の絵や顔の見えない絵が多い。

光による影の使い方の素晴らしさは、風景画にも表れている。

「月の光」(1894年)

小さな絵だった。しかも思っていたより厚塗り。

暗い色の中で、紫装飾的な雲が浮世絵のよう。川に黄色い月の光が映っている。

遠くに一本の木。

「ボール」(1899年)、チラシに使われている絵。

木々の影。少女の影。真ん中で分けられた画面。遠くにいる2人の女性。

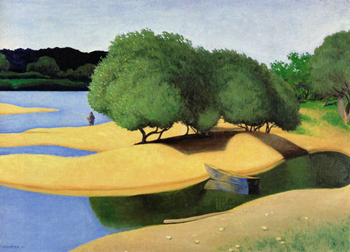

「ロワール川岸の砂原」(1923年)

構図がいいなと思う。砂浜が浮き上がって見えるのは、真ん中の木が水面に映って

いるからだろうか。遠くに釣り人1名。

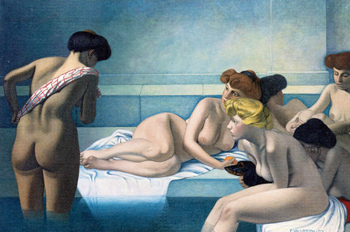

1905年、アングル回顧展で、「トルコ風呂」を見て感激したヴァロットンは、同名の

絵を制作した。(1907年)

1905年より前に描いた裸体画はナビ派らしい画風で、室内画に裸婦が描きこま

れているものだった。ヴァロットンは、アングルを彼なりのやり方でまねた。

構図というより場面設定が似ていて、すべすべした肌の色はアングルふうだが、

女性の体つき、特に中央の女性の腰のラインは、ヴァロットン独自のものである。

なんとお尻だけを描いた21歳の時の作品もあり、ヴァロットンはお尻から脚への

皺の表現、質感を追求していたのだと思う。左端の女性の臀部にその成果が

表われていると思えた。

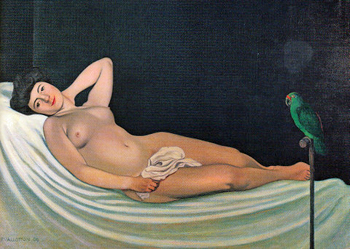

オウムと女性(1909年)

「女とオウム」は、クールベとマネの対決で話題になった主題であるが、

これを見て思い浮かんだのは、マネの「オリンピア」

ここでは、シーツの皺が模様としてデザイン化されて描かれ、縦一直線の

オームの止まり木と呼応し、新しさがあると思えた。

室内画、風景画、人物画と紹介してきたが、静物画も人目を惹くものがある。

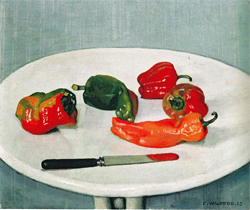

赤ピーマン(1915年)

はっとする色の鮮やかさ。しかもエナメルのように見えるぎらっと光る厚塗りは、

ウォホールのよう、、と思ったら、説明文に「アメリカンポップアートを思わせる」

と書いてあった。

チューリップとマイヨールによる彫像(1913年)

花の鮮やかさ!会場内で花の絵はこれだけだった。テーブルクロスの皺が

この絵を身近なものに感じさせる。

花瓶の照りと映り込みに、光の扱い方の上手さを感じる。

これで、終わりと思ったら、もう2部屋、あった。

神話画

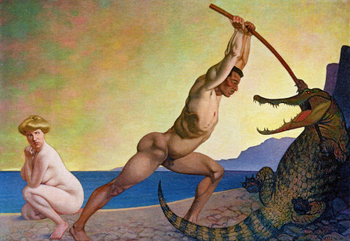

「竜を退治するペルセウス」(1910年)

大きな絵。同行の友達は、この絵の前で、「うわ~い!!これ来てたんだ、ひっひっひ」

と声を上げて喜んだ。

「冷たい炎の画家」とサブタイトルがついた展覧会だが、私にはしっくり来ない。

冷たいというより、風刺がきいていて、この絵のようにユーモアを感じさせたりする。

海の神の怒りにより、竜のいる岩に置き去りにされたアンドロメダをペルセウスが

助けに来て竜を退治する、という有名なギリシア神話がもとになっている。

解説を読むまで、これがペルセウスとわからなかったのは、普通、岩にしがみ

ついて描かれる美しいアンドロメダが、ここでは恐怖からかしゃがみこみ。しかも

中年の体。竜はワニに置き換えられ、漫画チック。筋肉まんまんのペルセウスは

棒高跳びの棒のようにしなるものでワニを一突き、のつもりが、棒をワニにグイと

掴まれ、勝ち目が薄い。しかし、真剣で一途な表情のペルセウス。大丈夫か?

隣にあった「立ち上がるアンドロメダとペルセウス」(1910年)は、従来通りの神話に

基づいた構図だが、色づかいが神話画でなく、ポップアート風なのが斬新に思えた。

最後は戦争画だった。

第一次世界大戦の勃発が1914年なので、上の赤ピーマンの赤は血の色、戦争の

犠牲者を想起させる、と説明文にあった。

従軍しなかったヴァロットンだが、何度も最前線に行き、戦争の悲惨さ、滑稽さを

版画で制作した。

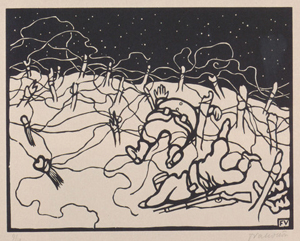

「有刺鉄線」(1916年)

有刺鉄線にからまった2人の兵士。太鼓腹の一名は即死。もう一名は、「あ!」と

今、まさにひっかかった所。見たとたんに顔をそむけたくなるようなものでなく、

モノクロで漫画的に、単純に表現することによって、かえって印象が深くなる。

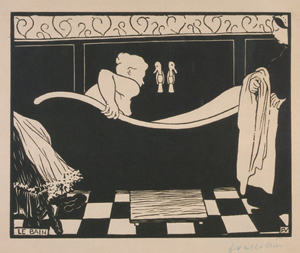

こちらは、平和な時代の版画

「入浴」(1894年)

浴槽の縁のカーブの曲線、壁紙の模様がアールヌーヴォーっぽい。

今回の展覧会は、パリのグランパレで開催された企画展がアムステルダム、

東京と巡回してきたものである。アムステルダム在のInatimyさんが記事で

見せてくださった「ロワール川の砂原」が、記憶にやきつき、気になっていた。

今回、たくさんのヴァロットン作品を見、生涯と絵の変遷を知ることができ、

私が想像していたより、もっともっと心に響くインパクトのある作品の画家と

わかり嬉しい。以前から知ってはいたけど、話してみたら打てば響くような人

だったという巡り会いのような気がしている。平和と調和と愛のドニの絵より、

挑戦的でパロディ要素があり、簡素化しデザイン的に描くヴァロットンの方が

面白いと思い始めている。

☆9月15日まで、東京駅そばの三菱一号館美術館での開催です。