南薫造展 [展覧会(西洋画)]

南薫造という名前は、初めて聞く人が多いと思う。

私が南薫造を知ったのは、yk2さんの日本の版画作家紹介の記事で、「畑をうつ」と

いう木版画を見て、ほのぼのとしたやさしい風合いに好感を持ったからである。

と同時に、描かれた昔の瀬戸内海の素朴さに、昔はこんなだったのね、と思ったりした。

というのも、母が瀬戸内海に面した広島県で育ち、尾道に親戚がいるので、最初に

汽車で行った旅が海が目の前の尾道、渡し船で行く向島で、以来何度か行き、親しみがある。

私が南薫造を知ったのは、yk2さんの日本の版画作家紹介の記事で、「畑をうつ」と

いう木版画を見て、ほのぼのとしたやさしい風合いに好感を持ったからである。

と同時に、描かれた昔の瀬戸内海の素朴さに、昔はこんなだったのね、と思ったりした。

というのも、母が瀬戸内海に面した広島県で育ち、尾道に親戚がいるので、最初に

汽車で行った旅が海が目の前の尾道、渡し船で行く向島で、以来何度か行き、親しみがある。

チラシに使われている油彩画「少女」(1909年)を見た途端、アンリ・シダネルの

丸いテーブルがあるテラスの絵が浮かんだ。”南薫造は木版だけでなく、こんな可愛い

少女を描いていた。光あふれる画風、きっとパリに留学したのね” というわけで、

見たい展覧会リストに入れておいた。

3月、三菱一号館美術館で「コンスタブル展」を見た帰り、会場の東京駅ステーション・

ギャラリーに寄った。

没後70年の回顧展なので、絵は年代順に展示されていた。

南薫造(1883~1950年)は、広島県生まれ。美校(東京芸大)に進学。岡田三郎助に

師事した。休暇で帰郷するたびに、瀬戸内海や近隣の景色を描いていた。

瀬戸内海(1905年)油彩

丸いテーブルがあるテラスの絵が浮かんだ。”南薫造は木版だけでなく、こんな可愛い

少女を描いていた。光あふれる画風、きっとパリに留学したのね” というわけで、

見たい展覧会リストに入れておいた。

3月、三菱一号館美術館で「コンスタブル展」を見た帰り、会場の東京駅ステーション・

ギャラリーに寄った。

没後70年の回顧展なので、絵は年代順に展示されていた。

南薫造(1883~1950年)は、広島県生まれ。美校(東京芸大)に進学。岡田三郎助に

師事した。休暇で帰郷するたびに、瀬戸内海や近隣の景色を描いていた。

瀬戸内海(1905年)油彩

この頃の日本での流行りは、水彩画だったので、1907年、南は水彩画を学ぶために

英国に留学をする。そして、ターナーの光や色を真似、透明感あふれる水彩画を学んだ。

光あふれる外光派の技法も学んだ。チラシの絵「少女」」は、留学中の作品。

「座せる女」1908年も留学中に描かれた。

英国に留学をする。そして、ターナーの光や色を真似、透明感あふれる水彩画を学んだ。

光あふれる外光派の技法も学んだ。チラシの絵「少女」」は、留学中の作品。

「座せる女」1908年も留学中に描かれた。

「夕に祈る」も留学中に描かれた。

南は、従弟のすすめで、若き日にキリスト教の洗礼を受けている。

「うしろ向き」もやはり留学中の作品。ちょっと外に開いた足がかわいい。

ロンドンの景色の絵や、バーン・ジョーンズの模写、ヴェニスの絵もあった。

留学中は、陶芸家の富本憲吉と共同生活をし、共に、木版画の制作に勤しんだ。

彼ら2人は、木版画の下絵はもちろん、彫るのも摺るのも、自分で行った。

帰国後、数々の展覧会で受賞をし、脚光をあびた南薫造。

代表作「六月の日」はこの頃の作品である。

点描を用いて、六月、光を受ける初夏の農村の爽やかさを描いている。

留学中は、陶芸家の富本憲吉と共同生活をし、共に、木版画の制作に勤しんだ。

彼ら2人は、木版画の下絵はもちろん、彫るのも摺るのも、自分で行った。

帰国後、数々の展覧会で受賞をし、脚光をあびた南薫造。

代表作「六月の日」はこの頃の作品である。

点描を用いて、六月、光を受ける初夏の農村の爽やかさを描いている。

自分で彫り摺った「魚見」1911年頃

自分で摺っているので、同じ版木で色を変えたもの4枚が展示されていた。

自分で摺っているので、同じ版木で色を変えたもの4枚が展示されていた。

インド旅行をした時、描いた「タージマハール遠望」、アグラの廃墟など

インドの水彩画が12枚あった。

台湾、朝鮮・開城での水彩画、関東大震災の東京スケッチもあり、歴史を見ているかのようだった。

作品は主に風景画だが、静物画も描いている。

「りんご」(1916年)

インドの水彩画が12枚あった。

台湾、朝鮮・開城での水彩画、関東大震災の東京スケッチもあり、歴史を見ているかのようだった。

作品は主に風景画だが、静物画も描いている。

「りんご」(1916年)

1932年から43年までは、美校(東京芸大)の教授を勤めたため作品数が少ない。

退官後は、故郷広島で暮らし、身近な人々や近辺の景色を描いた。

晩年の画風には、フォービズムの影響がみられる。敗戦後と思えない明るい色彩。

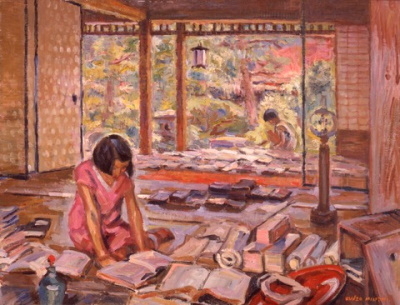

「曝書」(1946年)

晩年の画風には、フォービズムの影響がみられる。敗戦後と思えない明るい色彩。

「曝書」(1946年)

「日本的洋画」と解説があった。

若き日に留学をして、身に着けた西洋の画風。油絵、水彩画。それを基本に

日本の風土、アジアの景色を描き、木版画という分野を広めた。

「日本洋画」の先駆者、黒田清輝より17才年下で、黒田の弟子、岡田三郎助が

師である。

南薫造の展覧会は、広島以外では、初めてである。 4月11日まで。

若き日に留学をして、身に着けた西洋の画風。油絵、水彩画。それを基本に

日本の風土、アジアの景色を描き、木版画という分野を広めた。

「日本洋画」の先駆者、黒田清輝より17才年下で、黒田の弟子、岡田三郎助が

師である。

南薫造の展覧会は、広島以外では、初めてである。 4月11日まで。

美味しかった頂き物(5) [ケーキ、チョコ、和菓子、フルーツ]

美術展記事が続いたので、今回は全部お菓子です。

1、オードリー

「オードリーって知ってる?」「知ってるわよ。若林と春日でしょ」

「違う、違う、お菓子。美味しいから今度会う時、買って行くわ」

ラングドシャでクリームを包みドライ苺をのせたもの。花束みたいで可愛い。

軽いからどんどん食べて、、あ、美味しいから写真撮ろう、箱の空いた部分

にゴディバの春の新商品を。色が綺麗で、春のイメージのチョコだった。

1、オードリー

「オードリーって知ってる?」「知ってるわよ。若林と春日でしょ」

「違う、違う、お菓子。美味しいから今度会う時、買って行くわ」

ラングドシャでクリームを包みドライ苺をのせたもの。花束みたいで可愛い。

軽いからどんどん食べて、、あ、美味しいから写真撮ろう、箱の空いた部分

にゴディバの春の新商品を。色が綺麗で、春のイメージのチョコだった。

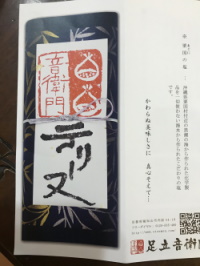

2、栗のパウンドケーキ(栗のテリーヌ)

池袋・西武デパートで買ったという栗のパウンドケーキ。羊羹のような和風の包み。

「足立音衛門」という京都福知山が本店の店。どこを切っても丹波栗がごろごろ。

普通のサイズで1本が3800円だそう。「もっと栗が入っている1万円のもあったけど、

これで十分だわね」と、持って来てくれた友達が言っていた。同感。

*訂正 1本4590円でした。もっと栗が入ってるのは、木箱入り12960円。

池袋・西武デパートで買ったという栗のパウンドケーキ。羊羹のような和風の包み。

「足立音衛門」という京都福知山が本店の店。どこを切っても丹波栗がごろごろ。

普通のサイズで1本が3800円だそう。「もっと栗が入っている1万円のもあったけど、

これで十分だわね」と、持って来てくれた友達が言っていた。同感。

*訂正 1本4590円でした。もっと栗が入ってるのは、木箱入り12960円。

3、HIGASHIYA GINZA

弟夫婦もお菓子好きなので、私が行くと言ってあった日に、弟が

「たまには、珍しいお菓子がいいかと、ネットで探して買いに行った」

という店。HIGASHIYAは、「東屋」なのか「東家」、「干菓子屋」?

メトロ銀座1丁目の外へ出た所すぐ、銀座の中央通りだそう。

小さいです!串団子の一つの大きさ。これで2200円くらいだそう。

弟夫婦もお菓子好きなので、私が行くと言ってあった日に、弟が

「たまには、珍しいお菓子がいいかと、ネットで探して買いに行った」

という店。HIGASHIYAは、「東屋」なのか「東家」、「干菓子屋」?

メトロ銀座1丁目の外へ出た所すぐ、銀座の中央通りだそう。

小さいです!串団子の一つの大きさ。これで2200円くらいだそう。

紫のは、生姜とバターの香りがする紫芋の餡、中は栗甘露煮。

キウイのようなのは、さつまいも餡にバター、胡麻。

キウイのようなのは、さつまいも餡にバター、胡麻。

4、40年くらい前からずっと同じケーキ。トップスのチョコレートケーキ。

左は、同じくトップスのレアチーズケーキ。

「クルミの量が減った気がする」なんて言いながら食べました。

左は、同じくトップスのレアチーズケーキ。

「クルミの量が減った気がする」なんて言いながら食べました。

美味しかった頂き物(4)は、こちらをクリック → *

美味しかった頂き物(3)は、こちらをクリック → *

コンスタブル展 [展覧会(西洋画)]

三菱一号館へテート美術館所蔵の「コンスタブル展」を見に行った。

私は風景画が好きで、高校生の頃は、コローが好きだったが、ニューヨークの邸宅美術館

「フリック・コレクション」で、コンスタブルの「ソールズベリー大聖堂」を見た途端、

憧れの景色!と思った。

コンスタブルは、1776年、ロンドン北東部サフォーク州の生まれ。

1才年長のターナーと共に19世紀を代表する風景画家である。

ターナーがヨーロッパ各地を旅し、その景観を描いたのに対し、コンスタブルは主に

故郷の景色を描いた。ターナーに比較すると地味という評価だが、私はコンスタブル

びいきである。

コンスタブルが画家として生活して行こうと思った時代、絵の需要は、肖像画であった。

コンスタブルも頼まれて肖像画をいくつも描いている。

これは妻マライアの肖像。

私は風景画が好きで、高校生の頃は、コローが好きだったが、ニューヨークの邸宅美術館

「フリック・コレクション」で、コンスタブルの「ソールズベリー大聖堂」を見た途端、

憧れの景色!と思った。

コンスタブルは、1776年、ロンドン北東部サフォーク州の生まれ。

1才年長のターナーと共に19世紀を代表する風景画家である。

ターナーがヨーロッパ各地を旅し、その景観を描いたのに対し、コンスタブルは主に

故郷の景色を描いた。ターナーに比較すると地味という評価だが、私はコンスタブル

びいきである。

コンスタブルが画家として生活して行こうと思った時代、絵の需要は、肖像画であった。

コンスタブルも頼まれて肖像画をいくつも描いている。

これは妻マライアの肖像。

写真はないが、集団肖像画の「ブリッジス一家」は見応えがあった。

コンスタブルが尊敬し、画風を参考にしたのは、ゲインズバラだったので、

ゲインズバラの作品も展示されていた。ゲインズバラは等身大の人物画の

背景に風景を用いている。(Portrait of Mrs.Lowndes-Stoneを参照)

コンスタブルが尊敬し、画風を参考にしたのは、ゲインズバラだったので、

ゲインズバラの作品も展示されていた。ゲインズバラは等身大の人物画の

背景に風景を用いている。(Portrait of Mrs.Lowndes-Stoneを参照)

フランスで印象派の画家たちが、戸外で制作を始めたのに倣い、コンスタブル

も1802年から戸外での油絵制作を始めた。

「フラットフォードの製粉所」1812年

この絵が展覧会のチラシやポスターに使われている。

も1802年から戸外での油絵制作を始めた。

「フラットフォードの製粉所」1812年

この絵が展覧会のチラシやポスターに使われている。

コンスタブルは自然を綿密に観察して描いた。

夏の間は、空気の良いロンドン郊外のハムステッドに家を借りて戸外での制作に

励んだ。雲だけを描いた作品がいくつもあり、この展覧会でも展示されている。

「ザ・グローブの屋敷 ハムステッド」1821~22年。この雲も印象的。

結核を患っていた妻のために、海辺の街ブライトンに何度も行き、そこでの

情景を描いている。ブライトンの景色が4枚も展示されている部屋では、

「あ~こういう海岸だった、波が高くて、、」と以前、ドライブ旅でここに

一泊したときのことを思い出した。大きな絵なので、着飾った観光客と土地の子供、

漁師、廃船と海辺の様子がよくわかり、一大観光地としての往時が偲ばれた。

「チェーン桟橋 ブライトン」1826~7年

夏の間は、空気の良いロンドン郊外のハムステッドに家を借りて戸外での制作に

励んだ。雲だけを描いた作品がいくつもあり、この展覧会でも展示されている。

「ザ・グローブの屋敷 ハムステッド」1821~22年。この雲も印象的。

結核を患っていた妻のために、海辺の街ブライトンに何度も行き、そこでの

情景を描いている。ブライトンの景色が4枚も展示されている部屋では、

「あ~こういう海岸だった、波が高くて、、」と以前、ドライブ旅でここに

一泊したときのことを思い出した。大きな絵なので、着飾った観光客と土地の子供、

漁師、廃船と海辺の様子がよくわかり、一大観光地としての往時が偲ばれた。

「チェーン桟橋 ブライトン」1826~7年

妻が亡くなった後は、ソールズベリーで大聖堂を描き、司教と親交を結び、

悲しみを忘れようとした。前述の私が好きな絵「ソールズベリー大聖堂」は、

そういう経緯で描かれたものとわかった。

悲しみを忘れようとした。前述の私が好きな絵「ソールズベリー大聖堂」は、

そういう経緯で描かれたものとわかった。

1832年のロイヤル・アカデミーの展覧会では、コンスタブルとターナーの作品が

並んで展示された。

「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段、1817年6月18日)」

並んで展示された。

「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段、1817年6月18日)」

この横130センチの大きな絵に対し、ターナーの絵は横91㎝

「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」

発表前の手直し期間に、訪れたターナーは、コンスタブルの絵の壮大さに驚き、

自分の絵の手前右寄りに赤いブイを描き加え、絵が引き立つようにした。

「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」

発表前の手直し期間に、訪れたターナーは、コンスタブルの絵の壮大さに驚き、

自分の絵の手前右寄りに赤いブイを描き加え、絵が引き立つようにした。

名声を確立した晩年のコンスタブルは、実際に見た景色に筆を加え、理想的な

風景画を制作した。

「虹がたつハムステッドヒース」1836年。

何回も描いてきたハムステッドヒースの景色に虹を描き加えたもの。

この絵は、最後に展示されていて撮影可だった。

風景画を制作した。

「虹がたつハムステッドヒース」1836年。

何回も描いてきたハムステッドヒースの景色に虹を描き加えたもの。

この絵は、最後に展示されていて撮影可だった。

写真で見るより、実物の方がずっと良い。大きな絵の場合は、細かい所まで

見え、「こんなところに人物が、、、」と発見したり、塗り方の厚みも感知

できる。

予約をしなくてもすいていれば入場できますが、予約をした方が確実に見れる

のでおすすめです。

5月30日(日)まで開催

見え、「こんなところに人物が、、、」と発見したり、塗り方の厚みも感知

できる。

予約をしなくてもすいていれば入場できますが、予約をした方が確実に見れる

のでおすすめです。

5月30日(日)まで開催