東京近代美術館で好きな作品 [展覧会(日本の絵)]

東京・皇居東御苑のそば、竹橋にある「近代美術館」は、今、予約制となっているが、

私が行った平日は、すいていて、予約なしで入れた。

「眠り」という企画展を開催していたが、私は時間もなかったので、常設コレクションだけを見た。

常設コレクションは、「撮影禁止」と書いてあるもの以外は撮影可。

季節に合わせて入れ替えがあるので、初めて見る作品がいくつもあった。

私が行った平日は、すいていて、予約なしで入れた。

「眠り」という企画展を開催していたが、私は時間もなかったので、常設コレクションだけを見た。

常設コレクションは、「撮影禁止」と書いてあるもの以外は撮影可。

季節に合わせて入れ替えがあるので、初めて見る作品がいくつもあった。

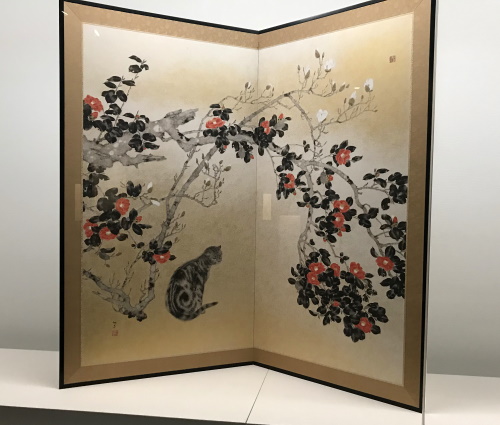

小杉放菴 「椿」みごとに咲き誇っている椿の横にな伸びた枝ぶり。

一匹の猫がアクセントになっている。

一匹の猫がアクセントになっている。

左:速水御舟「丘の並木」1922年

風景を描いているが、絵の構造としては、ただ樹木を並べた静物画のようでもあるので、

神秘的な雰囲気を醸し出している。

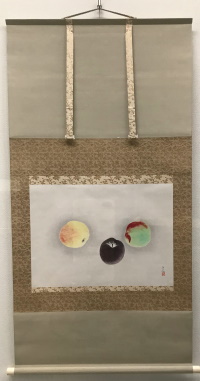

右:小林古径「りんご」1942年

リンゴが3つ。色も置かれかたもさまざまで三種三様。

桃のようなリンゴ、黒いリンゴ、梅の実のようなリンゴ、着想が面白い。

しかも古径なので、リンゴは端正に描かれている。

風景を描いているが、絵の構造としては、ただ樹木を並べた静物画のようでもあるので、

神秘的な雰囲気を醸し出している。

右:小林古径「りんご」1942年

リンゴが3つ。色も置かれかたもさまざまで三種三様。

桃のようなリンゴ、黒いリンゴ、梅の実のようなリンゴ、着想が面白い。

しかも古径なので、リンゴは端正に描かれている。

藤島武二「アルティショ」1906年

アルティショは、アーティチョークのこと。

絵の中に黄色い本を描くのはゴッホがしばしば行っていた。ゴッホは自分が好きな

作家の本のタイトルを書いたのだが、藤島は自分のサインを書き込んでいる。

アルティショは、アーティチョークのこと。

絵の中に黄色い本を描くのはゴッホがしばしば行っていた。ゴッホは自分が好きな

作家の本のタイトルを書いたのだが、藤島は自分のサインを書き込んでいる。

向井潤吉「ダリア」1919年

藁ぶき屋根の家をたくさん描いている向井潤吉にしては、珍しい花の絵。

藁ぶき屋根の家をたくさん描いている向井潤吉にしては、珍しい花の絵。

梅原龍三郎「薔薇図」1940年

梅原は晩年のルノワールに学び、大きな影響を受けた。

ルノワール風の色彩の薔薇の絵。

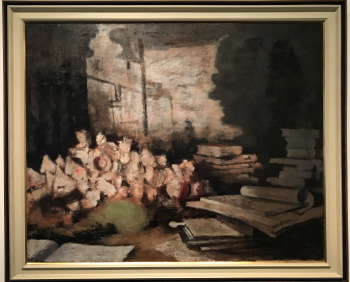

須田国太郎「書斎」1937年

花瓶に活けた花は、外からの光で形が判別できない。「書斎」というタイトルから

わかるように花の横には本が積まれ、その向こうに画家本人のシルエットが浮かぶ。

須田は、京大で美学や美術史を教える研究者でもあったので、自分らしさを表す書斎を

このように描いた。

花瓶に活けた花は、外からの光で形が判別できない。「書斎」というタイトルから

わかるように花の横には本が積まれ、その向こうに画家本人のシルエットが浮かぶ。

須田は、京大で美学や美術史を教える研究者でもあったので、自分らしさを表す書斎を

このように描いた。

坂本繁二郎「水より上がる馬」1937年

坂本の作品は、このブルーと茶色の淡い色彩で表されることが多いので、

見たとたん、「坂本繁二郎」と思った。

坂本の作品は、このブルーと茶色の淡い色彩で表されることが多いので、

見たとたん、「坂本繁二郎」と思った。

坂本の馬の絵の隣にあったのが、この馬の絵。

作者の名前、初めて聞いた名前で、覚えることができなかった。

*これを読んだ友達が、さきほど、「あいみつ」と教えてくれました。

靉光(あいみつ)1907年~46年 「馬」1936年 目が光っているのが見えますか?

他の作品「目のある風景」や「鳥」でも、目に特徴があった。

フジタ「争闘」1940年

タイトル通り争う猫、体当たりで宙に舞うものまでいて、顔つきも怖い。

全部で15匹? 修復が済んでの展示と書いてあった。

タイトル通り争う猫、体当たりで宙に舞うものまでいて、顔つきも怖い。

全部で15匹? 修復が済んでの展示と書いてあった。