トライアローグ展(会期終了) [展覧会(西洋画)]

2月末で終わった展覧会だが、横浜美術館、愛知県立美術館、富山美術館、3館の

20世紀美術のコレクション展なので、展示作品を今後、見る機会もあると思うので、

記事にしておく。

20世紀美術のコレクション展なので、展示作品を今後、見る機会もあると思うので、

記事にしておく。

トライアローグは、三者の話し合いという意味なので、特定の作家、

たとえばピカソの作品を3館のものを並べて展示、比較するという試み。

たとえばピカソの作品を3館のものを並べて展示、比較するという試み。

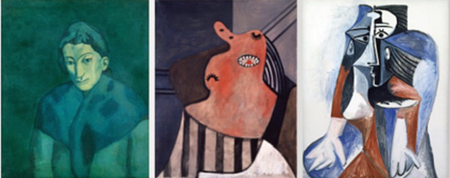

左から「青い肩掛けの女」1902年(愛知)、「肘掛け椅子で眠る女」1927年(横浜)、

「座る女」1960年(富山)

ピカソの絵は、青の時代、バラ色の時代、キュビズム、新古典主義、シュルレアリズムと

変遷をとげ、第二次大戦後は過去の巨匠作品のアレンジやそれまでのスタイルの混合である。

「青い肩掛け」青の時代、「肘掛け椅子で眠る」シュルレアリズム、「座る女」混合の時代

であり、下の写真「肘掛け椅子の女」1923年(富山)は新古典主義である。

「座る女」1960年(富山)

ピカソの絵は、青の時代、バラ色の時代、キュビズム、新古典主義、シュルレアリズムと

変遷をとげ、第二次大戦後は過去の巨匠作品のアレンジやそれまでのスタイルの混合である。

「青い肩掛け」青の時代、「肘掛け椅子で眠る」シュルレアリズム、「座る女」混合の時代

であり、下の写真「肘掛け椅子の女」1923年(富山)は新古典主義である。

次、ジョアン・ミロの作品も3館のが並んで展示されていた。

左:花と蝶 1922年(横浜) 右:パイプを吸う男 1925年(富山)

「パイプを吸う男」は日本で最初に購入されたミロの作品である。

写真はないが、愛知のは「絵画」で大きめのサイズ。

左:花と蝶 1922年(横浜) 右:パイプを吸う男 1925年(富山)

「パイプを吸う男」は日本で最初に購入されたミロの作品である。

写真はないが、愛知のは「絵画」で大きめのサイズ。

3館のコレクションは、横浜美術館はシュルレアリスム、愛知県立美術館は

ドイツ表現主義、富山美術館は第二次世界大戦以降に特徴がある。

ドイツ表現主義、富山美術館は第二次世界大戦以降に特徴がある。

レジェも3館のものが並んでの展示だった。

これは愛知県立の「「緑の背景のコンポジション」1931年

題名の通り緑色が鮮やか。レジェ作品に多くみられるモチーフ「機械」もある。

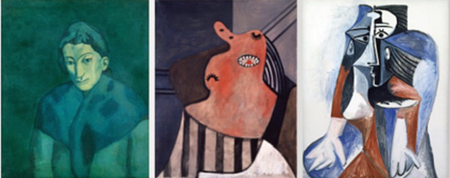

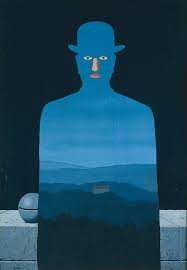

横浜美術館の自慢の作品マグリットの「王様の美術館」1966年

これは愛知県立の「「緑の背景のコンポジション」1931年

題名の通り緑色が鮮やか。レジェ作品に多くみられるモチーフ「機械」もある。

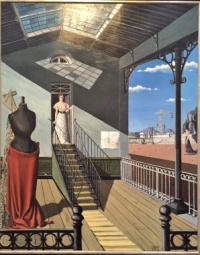

パウル・クレーも3館からの作品がたくさんあったが、私が好きだったのは、これ。

メルヘンぽいのだが謎めいている。

「女の館」(愛知)1921年

メルヘンぽいのだが謎めいている。

「女の館」(愛知)1921年

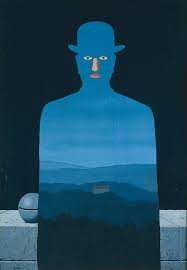

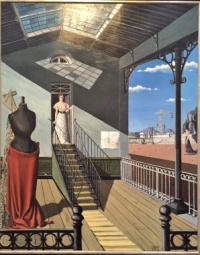

他に3館のものが比較できるよう並べられていたのは、ポール・デルヴォー。

「階段」1948年(横浜)不思議な絵。デルヴォーの絵は夜や朝もやが多いが、

これは眩しい光がさす昼間。

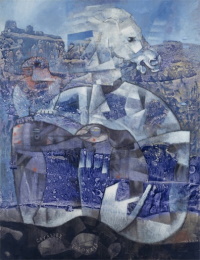

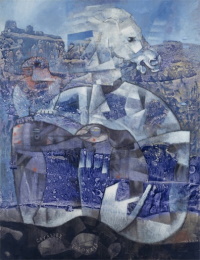

3館作品の比較はいくつもあったが、面白かったのは、マックス・エルンスト。

「少女が見た湖の夢」(横浜)、「森と太陽」(富山)

横浜のは何回も見ている絵で、富山もそれに似ている。

しかし愛知の「ポーランドの騎士」1954年は、色合いからしても他の2つの

重厚な暗さと異なり、青が基調。馬の顔はわかるが、左側に鳥、背景は廃墟?

ハンス・アルプの絵は横浜でいつも見ていたが、その横に愛知の「森」という単純化された木

の形に型どった木材に絵の具を塗って仕上げたオブジェを展示し、傍らのテーブルの上に

彫刻「鳥の骨格」(富山)を置くことによって、アルプコーナーが出来ていた。

「階段」1948年(横浜)不思議な絵。デルヴォーの絵は夜や朝もやが多いが、

これは眩しい光がさす昼間。

3館作品の比較はいくつもあったが、面白かったのは、マックス・エルンスト。

「少女が見た湖の夢」(横浜)、「森と太陽」(富山)

横浜のは何回も見ている絵で、富山もそれに似ている。

しかし愛知の「ポーランドの騎士」1954年は、色合いからしても他の2つの

重厚な暗さと異なり、青が基調。馬の顔はわかるが、左側に鳥、背景は廃墟?

ハンス・アルプの絵は横浜でいつも見ていたが、その横に愛知の「森」という単純化された木

の形に型どった木材に絵の具を塗って仕上げたオブジェを展示し、傍らのテーブルの上に

彫刻「鳥の骨格」(富山)を置くことによって、アルプコーナーが出来ていた。

メレット・オッペンハイム「りす」は、横浜のと富山の、そっくりな2つが並ぶ。

こげ茶色のふさふさの毛と黄色のグラスでリスの形に似せている。

こげ茶色のふさふさの毛と黄色のグラスでリスの形に似せている。

横浜美術館の自慢の作品マグリットの「王様の美術館」1966年

他に、箱詰め作品のジョセフ・コーネル、アルマン、ブルーが特徴のイブ・クライン、

一昨年回顧展があったボルタンスキー、石膏像のジョージ・シーガル。

一昨年回顧展があったボルタンスキー、石膏像のジョージ・シーガル。

コンバイン・ペインティングのロバート・ラウシェンベルグ、ポンピドー美術館で

展覧会を見たのだが良さがわからなかった。今回の「ボーリアリス・シェアーズ」

(富山)も私には、、。

展覧会を見たのだが良さがわからなかった。今回の「ボーリアリス・シェアーズ」

(富山)も私には、、。

そして鮮やかな色彩を放つリヒターの「オランジェリー」1982年(富山)

こんなにたくさんの20世紀美術が集まることは初めてのことだと思う。

外国の美術館で見て馴染みのアーティストの作品に会えて、面白かった。

展示のしかたも、関連付けの工夫が随所に見られ、楽しかった。

外国の美術館で見て馴染みのアーティストの作品に会えて、面白かった。

展示のしかたも、関連付けの工夫が随所に見られ、楽しかった。

今、人気のリヒターを先駆けて購入などの富山県立美術館に行ってみたいと思う。