横浜美術館(2) [日本の美術館]

横浜美術館所蔵の作品は、年代的に開港以来のもの、横浜にゆかりのある作家

のものを取り上げている。

前記事で、彫刻とヨーロッパ近代絵画を取り上げたので、ここでは、明治以降の

日本画と版画、工芸品、現代アートで、印象に残ったものについて書く。

1,平櫛田中

ひらぐし・でんちゅうと読む。木彫。「陶淵明」(帰去来)1946年

「帰りなんいざ 田園まさに荒れなんとす なんぞ帰らざる 歳月は人を待たず」

という有名な漢詩(405年成立)の作者の像。故郷に帰ろうとする強い気持ちが

表されている木彫は部屋の雰囲気を厳粛にする。平櫛田中は高村光雲に師事した。

左の後ろにみえている掛け軸は、横山大観の「雲揺らぐ」1927年。水しぶき、水煙を

あげて落ちる白い瀑布。黒い部分は岩に木々。水墨画の素晴らしさに目を見張った。

後方右も大観で「江上舟遊」1921年。

のものを取り上げている。

前記事で、彫刻とヨーロッパ近代絵画を取り上げたので、ここでは、明治以降の

日本画と版画、工芸品、現代アートで、印象に残ったものについて書く。

1,平櫛田中

ひらぐし・でんちゅうと読む。木彫。「陶淵明」(帰去来)1946年

「帰りなんいざ 田園まさに荒れなんとす なんぞ帰らざる 歳月は人を待たず」

という有名な漢詩(405年成立)の作者の像。故郷に帰ろうとする強い気持ちが

表されている木彫は部屋の雰囲気を厳粛にする。平櫛田中は高村光雲に師事した。

左の後ろにみえている掛け軸は、横山大観の「雲揺らぐ」1927年。水しぶき、水煙を

あげて落ちる白い瀑布。黒い部分は岩に木々。水墨画の素晴らしさに目を見張った。

後方右も大観で「江上舟遊」1921年。

2,下村観山 「小倉山」6曲1双 1909年

小倉百人一首の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」

実際はもっと黄色っぽく輝く金屏風だった。

秋の木立に腰を下ろす貴族、藤原忠平。天皇の再訪まで紅葉よ、散らないでくれと

願っている。木の幹を色彩で描き分け、遠近感を出している。丁寧な写実。琳派の

雰囲気もある。

小倉百人一首の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」

実際はもっと黄色っぽく輝く金屏風だった。

秋の木立に腰を下ろす貴族、藤原忠平。天皇の再訪まで紅葉よ、散らないでくれと

願っている。木の幹を色彩で描き分け、遠近感を出している。丁寧な写実。琳派の

雰囲気もある。

横浜美術館のティールームは「小倉山」、この絵に因んで名付けたのだろうか。

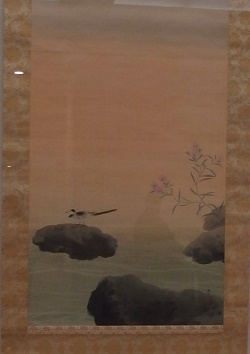

3,菱田春草 「夏汀」1902年

春草はこの時期、大観と共に墨の輪郭線を描かない朦朧体で光や空気感を表現した。

水面に浮かんでいるような岩。一羽の鳥。夕陽の淡い光だろうか。

春草はこの時期、大観と共に墨の輪郭線を描かない朦朧体で光や空気感を表現した。

水面に浮かんでいるような岩。一羽の鳥。夕陽の淡い光だろうか。

菱田春草は、36才で亡くなったため、作品数が少ない。

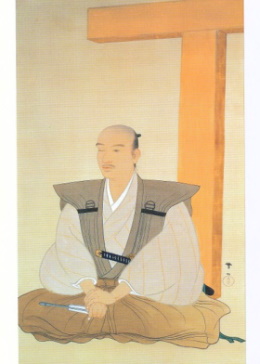

4,今村紫紅 「伊達政宗」1910年

独眼竜として名を馳せた政宗。この肖像画でも片方の眼は閉じて描かれている。

政宗は、慶長遣欧使節団として支倉常長をスペインへ派遣し、ローマ法王にも

謁見させた。キリスト教禁止令が幕府から出る前ゆえ、正宗はキリスト教への

関心を公にしていたので、紫紅は肖像の背後に十字架を描いた。

紫紅は横浜市出身、やまと絵の伝統と南画の柔らかな筆致を学び、後期印象派の

色彩や構図を日本画に取り入れようとしていたが、35才で亡くなった。この絵にも

従来の伊達政宗の肖像画と異なるモダンさが感じられる。

独眼竜として名を馳せた政宗。この肖像画でも片方の眼は閉じて描かれている。

政宗は、慶長遣欧使節団として支倉常長をスペインへ派遣し、ローマ法王にも

謁見させた。キリスト教禁止令が幕府から出る前ゆえ、正宗はキリスト教への

関心を公にしていたので、紫紅は肖像の背後に十字架を描いた。

紫紅は横浜市出身、やまと絵の伝統と南画の柔らかな筆致を学び、後期印象派の

色彩や構図を日本画に取り入れようとしていたが、35才で亡くなった。この絵にも

従来の伊達政宗の肖像画と異なるモダンさが感じられる。

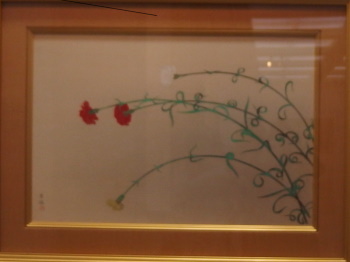

5,小林古径 草花(カーネーション) 1935年

面白い構図。

上から白い花、赤い花2輪、黄色い花と3色のカーネーションが風になびく。

古径は、今村紫紅らと新しい日本画を試みたが、渡欧後は、やまと絵の

伝統をひきつぐ写実の静物画をいくつも描いた。端正で明快、やさしい絵。

面白い構図。

上から白い花、赤い花2輪、黄色い花と3色のカーネーションが風になびく。

古径は、今村紫紅らと新しい日本画を試みたが、渡欧後は、やまと絵の

伝統をひきつぐ写実の静物画をいくつも描いた。端正で明快、やさしい絵。

横浜美術館には、版画が多く収められている。

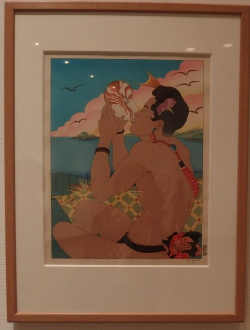

6,ポール・ジャクレー

ジャクレーは、1899年、一橋大学のフランス語講師として来日した父と共に

3歳の時から日本で暮らし、父の同僚の黒田清輝、久米桂一郎から油絵とデッサンを学び、

浮世絵の流れをくむ日本画も学んだ。日本文化が好きで、版画研究所を作り

浮世絵技法の多色木版画を制作した。彫師、摺師と共に研究所で暮らした。

ミクロネシアなど南洋諸島へ旅し、現地の人物を水彩に描き、版画にしている。

「オウム貝 ヤップ島」 1958年

ジャクレーは、1899年、一橋大学のフランス語講師として来日した父と共に

3歳の時から日本で暮らし、父の同僚の黒田清輝、久米桂一郎から油絵とデッサンを学び、

浮世絵の流れをくむ日本画も学んだ。日本文化が好きで、版画研究所を作り

浮世絵技法の多色木版画を制作した。彫師、摺師と共に研究所で暮らした。

ミクロネシアなど南洋諸島へ旅し、現地の人物を水彩に描き、版画にしている。

「オウム貝 ヤップ島」 1958年

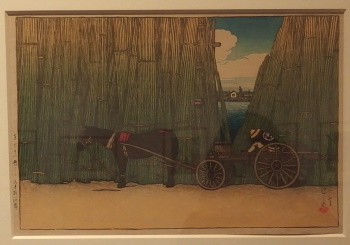

7,川瀬巴水 「東京十二題 こま形河岸 1919年」

幕末から現代までの日本版画の歴史をたどる「魅惑のニッポン木版画」展を

所蔵品で開催(2014年)するほど横浜美術館はたくさんの木版画を持っている。

大正時代、浮世絵の線や色彩を受け継ぐ「新版画」が絵師、川瀬巴水、吉田博ら

によって擁立された。川瀬は日本各地を旅し風景をスケッチ、版画にした。

静かな美しい日本の風景の佇まいは郷愁と情感がある。

幕末から現代までの日本版画の歴史をたどる「魅惑のニッポン木版画」展を

所蔵品で開催(2014年)するほど横浜美術館はたくさんの木版画を持っている。

大正時代、浮世絵の線や色彩を受け継ぐ「新版画」が絵師、川瀬巴水、吉田博ら

によって擁立された。川瀬は日本各地を旅し風景をスケッチ、版画にした。

静かな美しい日本の風景の佇まいは郷愁と情感がある。

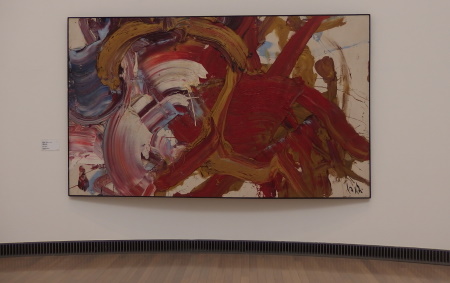

8,白髪一雄 「梁山泊」1962年

日本のアクションペインティングの創始者。体をロープで吊り、足で作品を制作。

作品はどれも大きい。アーティゾン美術館にも大きな作品がある

日本のアクションペインティングの創始者。体をロープで吊り、足で作品を制作。

作品はどれも大きい。アーティゾン美術館にも大きな作品がある

9、宮川香山(3代)「青磁釉青華模様花瓶」1940~45年

初代宮川香山は、明治時代、輸出用陶磁器「真葛焼」のための窯を港に近い横浜に開いた。

さらに装飾を施した花瓶「高浮彫」を制作し、海外で評判になり、よく売れた。

後年は、清朝の磁器をもとに釉薬を研究し、このタイプの花器を制作した。

これは3代の作品である。

初代の作品のすばらしさは、yk2さんの記事をご覧ください。→ここをクリック

初代宮川香山は、明治時代、輸出用陶磁器「真葛焼」のための窯を港に近い横浜に開いた。

さらに装飾を施した花瓶「高浮彫」を制作し、海外で評判になり、よく売れた。

後年は、清朝の磁器をもとに釉薬を研究し、このタイプの花器を制作した。

これは3代の作品である。

初代の作品のすばらしさは、yk2さんの記事をご覧ください。→ここをクリック

10、吉村益信「大ガラス」1969年

部屋の中央にいるカラス。大きくて、リアル!

初めて見た人は、ほぼ全員、驚くと思う。

これは、1970年の大阪万博「せんい館」での展示用に作られ、「旅がらす」

というタイトルだった。濡れ羽色のからすの羽を繊維で再現したのだろう。

その後、吉村益信が、マルセル・デュシャンのガラス戸を使った作品「大ガラス」

にインスパイアされ、名前を「大ガラス」に変えた。

向こう側に見える大きな絵は、白い鳥2羽が暗い空を飛び、女性の右側にカラスが

たたずむという構図。不思議な世界観の絵だが、大ガラスと対応させているのだろう。

部屋の中央にいるカラス。大きくて、リアル!

初めて見た人は、ほぼ全員、驚くと思う。

これは、1970年の大阪万博「せんい館」での展示用に作られ、「旅がらす」

というタイトルだった。濡れ羽色のからすの羽を繊維で再現したのだろう。

その後、吉村益信が、マルセル・デュシャンのガラス戸を使った作品「大ガラス」

にインスパイアされ、名前を「大ガラス」に変えた。

向こう側に見える大きな絵は、白い鳥2羽が暗い空を飛び、女性の右側にカラスが

たたずむという構図。不思議な世界観の絵だが、大ガラスと対応させているのだろう。