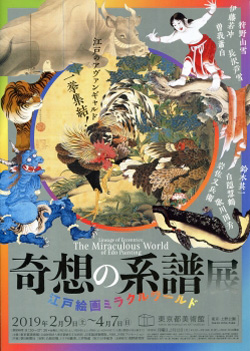

「奇想の系譜」展 [展覧会(日本の絵)]

東京都美術館で、江戸絵画「奇想の系譜」展を見た。

「奇想の系譜 江戸絵画ミラクルワールド」、そこに列挙されている画家たちは、

岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳、白隠慧鶴、鈴木其一。

私の好きな其一、若冲、芦雪に「奇想」という言葉はしっくりこない気がしたが、

内容が魅力的だったので行った。前期と後期に分かれているが、前期は見たことの

あるものが多かったので、後期に出かけた。

それぞれの画家に部屋が割り当てられる展示だった。

まずは一番人気の

1、伊藤若冲(1716-1800)

最近、人気が高い若冲。展覧会も、時々あるので、見たことがある作品が多かった。

岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳、白隠慧鶴、鈴木其一。

私の好きな其一、若冲、芦雪に「奇想」という言葉はしっくりこない気がしたが、

内容が魅力的だったので行った。前期と後期に分かれているが、前期は見たことの

あるものが多かったので、後期に出かけた。

それぞれの画家に部屋が割り当てられる展示だった。

まずは一番人気の

1、伊藤若冲(1716-1800)

最近、人気が高い若冲。展覧会も、時々あるので、見たことがある作品が多かった。

米国・エツコ&ジョー・プライスコレクションのもので、「紫陽花双鶏図」

「旭日雄鶏図」、「虎図」、「葡萄図」

MIHO MUSEUM所蔵の、「象と鯨図屏風」。

とはいえ、絵に再会すると、ますます親しみが増す感じがする。

「旭日雄鶏図」、「虎図」、「葡萄図」

MIHO MUSEUM所蔵の、「象と鯨図屏風」。

とはいえ、絵に再会すると、ますます親しみが増す感じがする。

最近 発見されたという初期の作品「梔子雄鶏図」 個人蔵

若い頃、30代の作品と推定されている。

若い頃、30代の作品と推定されている。

2、曽我蕭白(1730-1781)

「雪山童子図」 三重・継松寺

雪山童子は、幼い釈迦。修行している時、鬼が唱える経の前半を聞き、鬼に喰われれば

後半を教わることが出来るというので、身を投げ出そうとしているところ。

赤、白、青の画面が美しい。近くで見ると、雪山童子の周りに雪が降っているとわかる。

蕭白の絵は、おどろおどろしさを感じることが多いのだが、この童子はかわいい。

「雪山童子図」 三重・継松寺

雪山童子は、幼い釈迦。修行している時、鬼が唱える経の前半を聞き、鬼に喰われれば

後半を教わることが出来るというので、身を投げ出そうとしているところ。

赤、白、青の画面が美しい。近くで見ると、雪山童子の周りに雪が降っているとわかる。

蕭白の絵は、おどろおどろしさを感じることが多いのだが、この童子はかわいい。

「群仙図屏風」 文化庁 重要文化財 右隻

芸大所蔵の水墨による「群仙図」もあったが、薄墨なので、これよりずっと穏やかにみえた。

3、長沢芦雪(1754-1799)

群猿図襖絵 兵庫・大乗寺 重要文化財

猿たちの仕草や表情がそれぞれ違っていて、面白い。

蘆雪は、応挙の弟子。大乗寺の住職が若い頃の応挙を支援したお礼に、応挙は

弟子たちを率いて大乗寺に行き、襖絵や屏風絵を描いた。

群猿図襖絵 兵庫・大乗寺 重要文化財

猿たちの仕草や表情がそれぞれ違っていて、面白い。

蘆雪は、応挙の弟子。大乗寺の住職が若い頃の応挙を支援したお礼に、応挙は

弟子たちを率いて大乗寺に行き、襖絵や屏風絵を描いた。

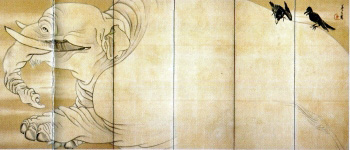

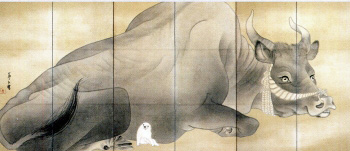

「白象黒牛図屏風」 米国・エツコ&ジョー・プライスコレクション

右隻

右隻

左隻

白い象と黒い牛。黒と白の対比。

象の背中にカラスがとまり、牛の足元には、白い仔犬がいる。これも黒と白の対比。

象の背中にカラスがとまり、牛の足元には、白い仔犬がいる。これも黒と白の対比。

4、岩佐又兵衛(1578-1650)

岩佐又兵衛は織田信長に仕えた戦国武将の荒木村重の子である。

「山中常盤物語絵巻」 MOA美術館 重要文化財

牛若丸(後の源義経)の母、常盤御前が牛若丸を追って奥州に向かう途中、盗賊たちに

殺されたので、牛若丸が仇を討つという話。全12巻中、5巻が展示されていた。

胸に刀を突きつけられ、血を流して横たわる御前の姿を生々しく表現していた。

絵巻なので、順に見て行くことになる。

上方に拡大図が示され説明がついていたので、わかりやすかった。

岩佐又兵衛は織田信長に仕えた戦国武将の荒木村重の子である。

「山中常盤物語絵巻」 MOA美術館 重要文化財

牛若丸(後の源義経)の母、常盤御前が牛若丸を追って奥州に向かう途中、盗賊たちに

殺されたので、牛若丸が仇を討つという話。全12巻中、5巻が展示されていた。

胸に刀を突きつけられ、血を流して横たわる御前の姿を生々しく表現していた。

絵巻なので、順に見て行くことになる。

上方に拡大図が示され説明がついていたので、わかりやすかった。

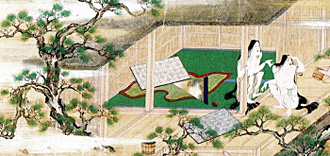

「官女観菊図」 山種美術館 重要文化財

官女たちが牛車の御簾をあげて、道端に咲いている菊を眺めている。

官女たちが牛車の御簾をあげて、道端に咲いている菊を眺めている。

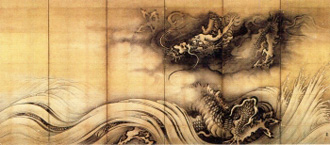

5、狩野山雪(1590-1651)

「龍虎図屏風」 個人蔵

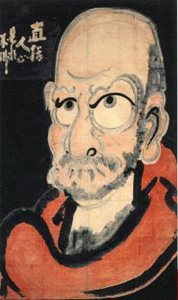

6、白隠慧鶴(1685-1768)

白隠慧鶴は臨済宗の僧。数多くの書画を描いた。

白隠慧鶴は臨済宗の僧。数多くの書画を描いた。

「達磨図」 大分・萬壽寺

80才過ぎに描いた最晩年の絵。目をぎょろりと見開く達磨。赤い僧衣に黒の背景と線が

即興的な絵全体を引き締めている。

80才過ぎに描いた最晩年の絵。目をぎょろりと見開く達磨。赤い僧衣に黒の背景と線が

即興的な絵全体を引き締めている。

これは、着色の絵だが、作品は、墨絵の方が多かった。

7、鈴木其一(1796-1858)

「百鳥百獣図」 キャサリン&トーマス・エドソンコレクション

これが、この展覧会で一番見たかった作品。初の里帰り展示。

「百鳥百獣図」 キャサリン&トーマス・エドソンコレクション

これが、この展覧会で一番見たかった作品。初の里帰り展示。

びっしりと描きこまれた動物と鳥。若冲の作風を思い出すが、其一の個性が光る。

百獣図では、前景の白い象が目だっている。桐の木には鳳凰が止まっている。

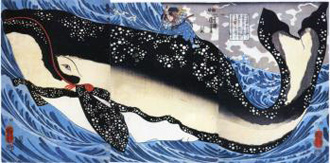

8、歌川国芳(1797-1861)

「宮本武蔵の鯨退治」 弘化4年(1847)頃

黒と白の対照が明快。鯨の背にのる武蔵の姿はかなり小さい。

盛り上がる波の構図は葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を参考にしているのだろうか。

個性的な画家たち8人の力作が揃い、見応えがあった。

*会期は7日(日)まで。

*会期は7日(日)まで。