きたれ、バウハウス展 [展覧会(絵以外)]

開校された工芸、デザイン、写真、絵画、建築などの総合的な造形教育を行う学校。

ドイツ語でBAU=建築、HAUS=家、つまり建築の家という意味で、造形活動の最終目的は建築である

という理念のもとに設立された。

1925年にデッサウに移転。グロピウス設計の校舎は、モダニズムの代表的建物として、ユネスコの

世界遺産に登録された。1933年に閉校したが、その理念は世界中の先進的な学校に影響を与えた。

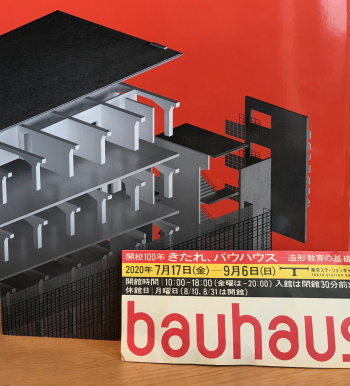

<展覧会の図録>の表紙は、バウハウスなので建物の枠組の模型。

「きたれ、バウハウス」なので、当時、どんな授業が行われていたのか、

授業内容が展示されている。

教授陣がすごい。カンディンスキー、パウル・クレー、ヨハネス・イッテン、

モホイ=ナジ、ジョセフ・アルバースなど。

1、基礎教育

素晴らしい教授陣による最初に受ける基礎教育の内容がユニークだった。

カンディンスキーの授業の再現は、部屋の隅に積み上げた机、椅子、ハンガー、

自転車などが組み合わさった様子を、を円、四角、直線、などの基本的形態で表す。

見る角度によって形は変化して見えるから、どうやって表すのだろう、、と

考えていたら、当時の学生の描いたものが数点。これが実にいろいろで面白かった。

見たままに近いものから、幾何学的構成で均整がとれている高度なものまで様々。

イッテンは裸体デッサン演習。モホイ=ナジは様々な材料を組み合わせてバランス

の構成を組み立てる、紙だけでの構成、様々な重さの木での構成など。

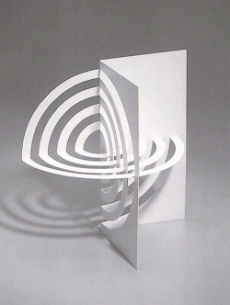

アルバースの授業は、紙を「切る、折る、曲げる」で形を作るというもの。

どれも学生の作品が展示されているので、わかりやすい。

2、工房教育(専門教育)

基礎教育が終了すると、家具、金属、陶器、織物、壁画、彫刻、印刷・広告、版画、舞台工房、建築

の専門教育を受ける。

家具工房では、グロピウスの指導の下、マルセル・ブロイヤーが育った。

素材としては、木を使うことになっていたが、家具工房を任されたブロイヤーは、

自転車のフレームにヒントを得て、金属パイプを使った画期的な椅子を作った。

さらに機能性を追求し、ネスト・テーブルも作成した。

金属工房では、半円、球体などを組み合わせたシンプルな造形の工場生産のものを

生み出した。

陶器工房では、手工芸という伝統的性格があり、工場生産は難しいかと思われたが、

大量生産のための原型モデルを作った。

織物工房は、基礎教育で学んだ色彩、形態などを活かす作品制作で、女性の活躍の

場であった。色鮮やかで、今、見ても斬新な作品が多かった。

建築工房の作品展示は少なかった。

3、1923年の展覧会

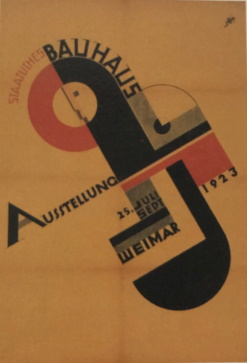

1923年に、バウハウスの教育の成果を世に問う展覧会が開催された。

バレエの舞台や現代音楽のコンサートなどのイベントも行われ、世界的に

バウハウスを知らしめる重要な展覧会となった。

そのポスターである。

4、日本人留学生

当時のバウハウスに留学した日本人は4名。

建築の水谷武彦、山脇巌、織物の山脇道子、大野玉枝である。

彼らの作品と資料も展示されていた。

5、閉鎖

バウハウスは、1933年にナチにより閉鎖された。14年間の短い期間だった。

![]()

![]()

場所が東京駅で、専門家でなくても楽しめる展覧会だと思うが、予約入場なので、

敷居が高いのか、仕事関連の人や学生が多かった。新潟、西宮、高松、静岡と巡回し、

東京が最後の展覧会。私は招待券入場だった。