杉浦非水展 [展覧会(絵以外)]

杉浦非水(1876~1965)、その名を初めて聞く人も多いだろう。

私は、yk2さんの記事、「吉田博とアンリ・リヴィエールと同時代の日本版画の作家たち2」

で、「杉浦非水」の昔の三越のシンプルで明快な広告を見て、古さを感じさせないデザイン

が記憶に残った。

私は、yk2さんの記事、「吉田博とアンリ・リヴィエールと同時代の日本版画の作家たち2」

で、「杉浦非水」の昔の三越のシンプルで明快な広告を見て、古さを感じさせないデザイン

が記憶に残った。

この展覧会は、近代美術館の一角(一部屋)で開催されていたので、前々記事の「福沢一郎展」や

「コレクション展」を見ると、入場無料で見れるシステムだった。

「コレクション展」を見ると、入場無料で見れるシステムだった。

展覧会は、「イメージコレクター・杉浦非水展」というタイトル。

非水は、東京美術学校の日本画科に入学するが、油絵科の教授・黒田清輝がフランスから

持ち帰ったアールヌーヴォーの写真や書籍を見て感銘を受け、黒田邸に通い模写、図案家

を志した。卒業後、三越のポスター制作の仕事に携わり、商業美術の分野を発展させた。

ヨーロッパに遊学の後、教え子らとポスター研究会を作り、多摩美術大学の創設に

加わり初代校長となった。図案家としての制作の傍ら、図案芸術を広めるという功績を

残した。

「三越銀座店 四月十日開店」のポスター(1930年)

都市生活への憧れを喚起する百貨店というイメージのポスター。

着物姿が大半の時代、この女性の服装は大変モダンなしゃれたものだっただろう。

非水は、東京美術学校の日本画科に入学するが、油絵科の教授・黒田清輝がフランスから

持ち帰ったアールヌーヴォーの写真や書籍を見て感銘を受け、黒田邸に通い模写、図案家

を志した。卒業後、三越のポスター制作の仕事に携わり、商業美術の分野を発展させた。

ヨーロッパに遊学の後、教え子らとポスター研究会を作り、多摩美術大学の創設に

加わり初代校長となった。図案家としての制作の傍ら、図案芸術を広めるという功績を

残した。

「三越銀座店 四月十日開店」のポスター(1930年)

都市生活への憧れを喚起する百貨店というイメージのポスター。

着物姿が大半の時代、この女性の服装は大変モダンなしゃれたものだっただろう。

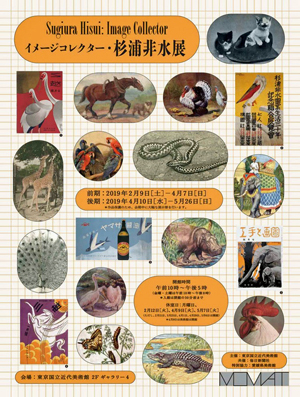

展覧会のチラシは、これ。

なんで、こんなにいろいろなものが、、と思ったが、見終わってわかった。

「イメージコレクター・杉浦非水展」というタイトル。

コレクションしたもの(インプット)から、作品をつくる(アウトプット)という

作業に焦点を当てた展覧会なのだった。

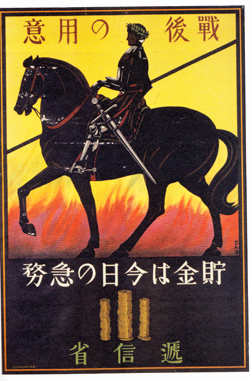

左上のほうにある馬の写真は、このポスターの馬に使われたのだろか。

「戦後の用意」逓信省(現・郵政省)のポスター (1915~19年)

「イメージコレクター・杉浦非水展」というタイトル。

コレクションしたもの(インプット)から、作品をつくる(アウトプット)という

作業に焦点を当てた展覧会なのだった。

左上のほうにある馬の写真は、このポスターの馬に使われたのだろか。

「戦後の用意」逓信省(現・郵政省)のポスター (1915~19年)

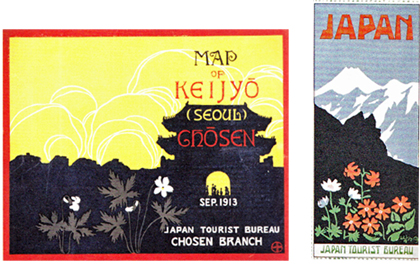

日清、日露戦争の後、1910年、日本は韓国を併合。

その時代に日本交通公社の依頼で作った観光客用の「KEIJYO、CHOSEN の地図」(1913年)

と「JAPAN」(たぶん地図)1910~20年代

アールヌーヴォーの影響だろうか。この時代の作品は、花、山など自然をモチーフにしたものが

多く、かわいい感じにまとめている。

その時代に日本交通公社の依頼で作った観光客用の「KEIJYO、CHOSEN の地図」(1913年)

と「JAPAN」(たぶん地図)1910~20年代

アールヌーヴォーの影響だろうか。この時代の作品は、花、山など自然をモチーフにしたものが

多く、かわいい感じにまとめている。

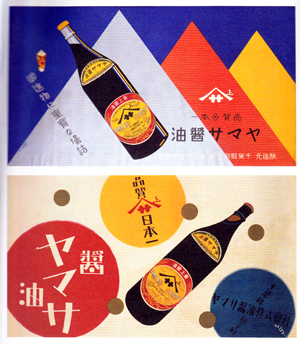

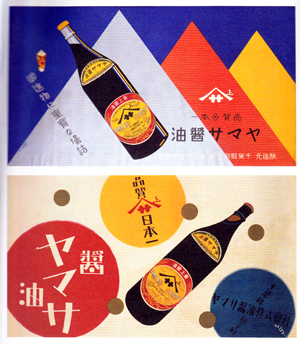

ヤマサ醤油(1920年代)

パターンが2つある。

パターンが2つある。

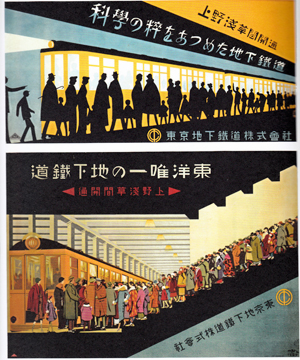

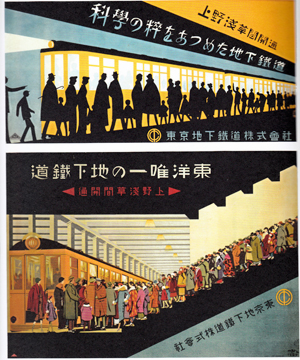

地下鉄開業(1927年)

これは私が一番好きな広告。遠近法と影絵での細長い人々が当時は斬新だっただろう。

下の地下鉄広告には、みっしりと人が描きこまれ、押すな押すなの大盛況というイメージを

伝えている。

これは私が一番好きな広告。遠近法と影絵での細長い人々が当時は斬新だっただろう。

下の地下鉄広告には、みっしりと人が描きこまれ、押すな押すなの大盛況というイメージを

伝えている。

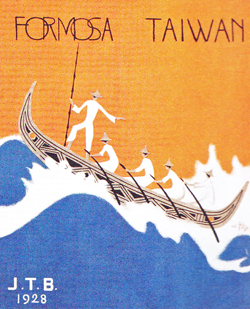

台湾の観光案内「FORMOSA TAIWAN」(1928年)

FORMOSAは欧米諸国で使われていた台湾の別称。

FORMOSAは欧米諸国で使われていた台湾の別称。

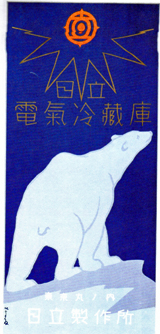

日立冷蔵庫(1933年)

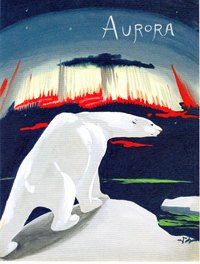

非水は図案としてのモチーフを、組み合わせて使った。同じものに変化を加え、

再利用することもあった。

上の白クマを17年後の「AUROLA」(1950~60年代)の広告図案に用いた。

再利用することもあった。

上の白クマを17年後の「AUROLA」(1950~60年代)の広告図案に用いた。

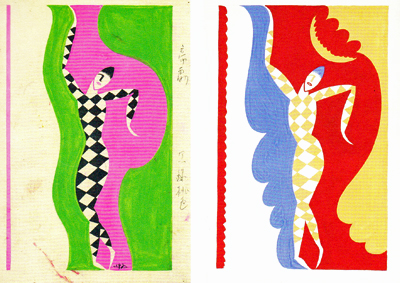

同じポーズの踊る人のモチーフの使用例

左:雑誌「帝劇」に掲載された三越の広告図案(1920年代)

右:第25回光風会展覧会出品作「ピエロ」(1938年)

左:雑誌「帝劇」に掲載された三越の広告図案(1920年代)

右:第25回光風会展覧会出品作「ピエロ」(1938年)

今でこそ、インターネットを介して多くの写真や絵を手に入れることができるが、

非水の時代には、多くの資料を持つことが図案家の財産だった。それらを組み合わせて

新しい図案を作っていった非水は、作品集、図案集を出版した。

ポスターから図案へと活動が広がり、多摩美術大学の校長と教育者になった非水は、

工芸活動のひとつとして図案をとらえるようになっていった。

この展覧会の図録の表紙は、これである。三越で帯のために考えた図案。

非水の時代には、多くの資料を持つことが図案家の財産だった。それらを組み合わせて

新しい図案を作っていった非水は、作品集、図案集を出版した。

ポスターから図案へと活動が広がり、多摩美術大学の校長と教育者になった非水は、

工芸活動のひとつとして図案をとらえるようになっていった。

この展覧会の図録の表紙は、これである。三越で帯のために考えた図案。

工芸家の渡邊素舟は、非水の図案の特質を「線における形の単純化」と述べ、

「日本の伝統的な装飾図案はみな絵画的図案であったが、欧州の新芸術が輸入されると

図案の様式が急転した」そして、非水が具体的な図案を提示したと功績をたたえている。

非水が校長を勤めた多摩美術大学図案科の機関誌「デセグノ」(エスぺランド語で

デザインを意味する)の内容は、商業美術、工芸美術、産業工芸まで含み、日本の図案

からデザインへの展開のようすを見ることができる。

「デセグノ」が開かれて展示されているページを見て驚いた。早くに亡くなったので

私は会ったことがない親戚の執筆ページだったのである。

「日本の伝統的な装飾図案はみな絵画的図案であったが、欧州の新芸術が輸入されると

図案の様式が急転した」そして、非水が具体的な図案を提示したと功績をたたえている。

非水が校長を勤めた多摩美術大学図案科の機関誌「デセグノ」(エスぺランド語で

デザインを意味する)の内容は、商業美術、工芸美術、産業工芸まで含み、日本の図案

からデザインへの展開のようすを見ることができる。

「デセグノ」が開かれて展示されているページを見て驚いた。早くに亡くなったので

私は会ったことがない親戚の執筆ページだったのである。

こんばんは。

杉浦非水展は、以前京都の「細見美術館」で観ました。

すごくモダンな感じの作品ですね。私は地下鉄開業当時の絵ハガキを買いました。この記事にはない作品ですが、とても斬新は感じがして、好きです。

「戦後の用意」のポスターの逓信省がわかりませんでした。絵がいいですね。

by coco030705 (2019-06-04 22:03)

非水への入り口は葉山でのアンリ・リヴィエール展でしたが、知れば知るほど多彩な作風に驚かされます。非水にしてみれば、リヴィエール風の風景画やミュシャ風のアールヌーヴォー調は単に1つの表現方法であるだけで、アイデアはまるで無限に湧くかの様ですもんね。画家と云うよりは、やはり広告デザイナーとしての才能が一際光りますが、その引き出しの多さの秘密を「イメージ・コレクター」と云う言葉で知らしめてくれる、とても興味深い展覧会でした。

「デセグノ」のページに見つけられたご親戚の執筆ページは、その方と非水との関係は予めご存じだったんですか?。展覧会に行って展示物にお身内の名前を見つけちゃうって、なんか凄い話ですね~!。でも、taekoねーさんになら、そんな話が有っても不思議じゃ無い気もする(^^。

by yk2 (2019-06-06 23:29)

nice&コメントありがとうございます。

▲cocoさん、杉浦非水、知ってる人があまりいないだろうな、と思いつつ、この記事をアップしたので、cocoさんのコメントに驚きました。しかも細見美術館での開催だったのですね。地下鉄開業当時の絵葉書は、何種類かありましたが、cocoさんがお買いになったのは、手前に小鳥のおもちゃを持った青いお洒落な服の男の子がいるぶんかしら。文字が大きく目立つタイプよりモダンな服装おnの人物がいるほうがお好みだと思うので。

逓信省、東京、飯田橋駅前に「逓信病院」というのがあって、昔は逓信省関係の人しか使えなかったのですが、今は、開放されています。だから、ていしんしょう、知ってたんです。

▲yk2さん、PCもインターネットもない時代に、ひたすら、写真をスクラップしてイメージソースを貯めていた。整理も上手で、あれはあそこに、で、ぱっと出せたんでしょう。

広告はイメージを与える役割なので、広告の絵、デザインは大切ですね。三越は上流階級のデパートだったことが非水の広告からよくわかりました。そして地下鉄は超新しい乗り物だったんですね。モダンな服装の人と和装の人が混在してるのが、昭和初期だなってわかります。

<その方と非水との関係は予め>→全く知りませんでした。その親戚がペンネームを持っていたというので、デザイナーでペンネーム、って不思議な気がして覚えてました。文章を書くのが好きだったんですね。デザインとは何ぞやの時代だから、文章でデザインの重要性を紹介してたのでしょうね。

by TaekoLovesParis (2019-06-07 17:10)

「三越銀座店 四月十日開店」のポスター、自動車もおしゃれ^^。

ヤマサ醤油、懐かしい・・・あ、ここの刺身醤油使ってたので。

地下鉄開業の広告、わぁ〜、左から右への横書きになった♪と私にとっては読みやすく。

先の作品は、右から左でしたものね。両方のパターンがあるってことは、この頃が

変換期だったのかしら。

最後の帯のための図案も面白く。どんな着物が似合うか考えるのもワクワクしてきますね。

by Inatimy (2019-06-10 06:43)